Kulturell gesehen verstanden sich die Römer als Erben der Griechen. Denn römische Kultur wuchs in fast allen Bereichen aus griechischen Wurzeln hervor. Wie für die Literatur, die Naturwissenschaft und die Philosophie galt dies auch für die Bildende Kunst. Die Römer schätzten insbesondere die Werke der griechischen Klassik als verbindliche Vorbilder für ihr eigenes Kunstschaffen. Einige wenige künstlerische Gattungen erlangten in römischer Zeit eine besondere, noch über den Rang der vorhandenen griechischen Vorbilder hinausgehende Bedeutung und eine außergewöhnliche Blüte. Dies gilt in vorzüglicher Weise für die Bildniskunst, die im antiken Mittelitalien eine lange Geschichte aufweist: Bereits seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. sind Porträts bei den Etruskern und dann auch bei den Römern anhand literarischer Quellen und in erhaltenen Exemplaren nachgewiesen.

Einige wenige künstlerische Gattungen erlangten in römischer Zeit eine besondere, noch über den Rang der vorhandenen griechischen Vorbilder hinausgehende Bedeutung und eine außergewöhnliche Blüte. Dies gilt in vorzüglicher Weise für die Bildniskunst, die im antiken Mittelitalien eine lange Geschichte aufweist: Bereits seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. sind Porträts bei den Etruskern und dann auch bei den Römern anhand literarischer Quellen und in erhaltenen Exemplaren nachgewiesen.

Zwischen Griechenland und Rom

Ein prägnantes Beispiel für die Begegnung der römischen mit der gleichzeitigen hellenistischen Kunst Griechenlands haben wir in den Reliefs der sogenannten Domitius-Ara vor uns, die wohl einst als äußere Verblendung eines rund fünfeinhalb Meter breiten und zwei Meter tiefen Statuensockels diente. Die Vorderseite und die beiden Nebenseiten, die sich heute in der Glyptothek befinden, zeigen die Hochzeit des Meeresgottes Poseidon und der Amphitrite, deren Brautzug von maritimen Fabelwesen gebildet wird – darunter musizierende Tritone, Nereiden mit Brautgeschenken sowie Seepferde und Seestiere. Die außergewöhnliche Qualität der Bildhauerarbeit weist den Seethiasos als griechische Arbeit der Jahre um 150 v. Chr. aus.

Wohl schon bald nach ihrer Entstehung wurden die Reliefplatten an ihrem ursprünglichen Aufstellungsort demontiert und nach Rom verbracht. Nachdem sie zuvor vermutlich vor einer Rückwand gestanden hatten, stellte man sie nun frei auf und benötigte deshalb eine zweite Langseite, die jetzt das typisch römische Thema eines Census, einer Volkszählung, ins Bild setzen sollte. Dieses früheste historische Relief in der römischen Kunst aus den Jahrzehnten um 100 v. Chr. befindet sich heute im Pariser Louvre, weil Leo von Klenze, der es 1816 in Paris für Ludwig I. hätte erwerben können, nicht erkannte, dass es demselben Monument wie die Platten mit dem hellenistischen Seethiasos angehörte – zu unterschiedlich waren Machart und Stil.

DER FELDHERR VON TUSCULUM

Zum 100-jährigen Jubiläum des Museums im Jahr 1930 konnte die schlanke Statue eines Feldherrn, der sich einst auf eine Lanze stützte, für die Glyptothek erworben werden. Die Füße tragen Sandalen. Der rechte Fuß ist zwar verloren, doch sind am Unterschenkel noch die Schnüre des Schuhwerks zu sehen. Über dem Körper liegt ein kurzes, oberhalb der Knie endendes Untergewand, darüber ein Brustpanzer, der mit einem Relief verziert ist. Es wird ein Tropaion gezeigt, ein Sieges-mal, das aus einem in den Boden gerammten Holzpfahl bestand, an dem man die Waffen der im Kampf unterlegenen Feinde aufhängte. Solche Triumphdenkmäler wurden bei Griechen und Römern auf dem Schlachtfeld an eben der Stelle errichtet, an der sich die Gegner zur Flucht gewendet hatten. Zwei geflügelte Siegesgöttinnen, die lange Gewänder anhaben, schweben von den Seiten auf das im Bild dargestellte Tropaion zu.

Der Kopf der Statue fehlt heute. Er war schon im Originalzustand nicht in einem Stück mit dem Körper gearbeitet, sondern in die Statue eingesetzt.

Ein Bildnis, das in unmittelbarer Nähe der Statue gefunden wurde und wie sie aus den Jahrzehnten um 100 v. Chr. stammt, dürfte zugehörig sein. Doch auch ohne diese Zuschreibung handelt es sich bei der Feldherrnfigur der Glyptothek um ein einzigartiges Monument: Wir haben es hier nämlich mit der ältesten erhaltenen römischen Panzerstatue überhaupt zu tun. Gefunden wurde sie auf dem Gebiet des antiken Tusculum bei Rom.

Die frühe Kaiserzeit 1. Jahrhundert n. Chr.

Die Vorliebe für Porträts wurde durch den Ahnenkult der Römer stark gefördert: Man bewahrte die Bildnisse der Vorfahren als Wachs-oder Tonmasken in speziellen Schreinen im Haus auf. Ihr erster Zweck lag darin, das Andenken an die Ahnen lebendig zu halten. Diese Masken, die etwa bei den Totenfeierlichkeiten im Leichen-zug mitgeführt wurden und das Prestige der trauernden Familie publikumswirksam in Szene setzten, dürften die tiefste Wurzel für die Ent-stehung der römischen Porträtkunst gebildet haben.

Die Errichtung einer Bildnisstatue auf einem öffentlichen Platz oder in einem Heiligtum bedurfte in der Regel der Sanktionierung durch einen Beschluss des Senates und Volkes von Rom zur Ehrung des porträtierten Amtsträgers oder Privatmannes. Spätestens in der Zeit der späten Republik während des 1. Jahrhunderts v. Chr. wurde es jedoch unter den reichen und einfluss-reichen Bürgern üblich, Marmorbildnisse von sich schaffen zu lassen, die man in den scheinbar privaten Sphären des Hauses oder des Familiengrabes aufstellte. Doch auch diese Bereiche waren in der Antike keineswegs rein privat im modernen Sinne, sondern dienten der Repräsentation des eigenen Clans gegenüber einer – wenn auch eigeschränkten – Öffentlichkeit. Die Mitglieder der alteingesessenen römischen Aristokratie, aber auch aufstrebende Politiker und sogar hemalige Freigelassene nutzten diese Porträts deshalb in hohem Maße zu Zwecken der Selbstdarstellung und der Vergegenwärtigung der eigenen gesellschaftlichen Stellung.

Die spätrepublikanische Porträtkunst speiste sich formal aus zwei Quellen, die mit stets wechselnden Anteilen ineinanderflossen: der griechisch-hellenistischen Bildnistradition mit ihren pathetisch bewegten, einem heroischen Ideal verpflichteten Gesichtern und der wohl schon länger in Mittelitalien heimischen Sitte, wirklichkeitsnahe, kernige Charakterköpfe zur Darstellung zu bringen.

Mit der Einführung der Monarchie in Rom kurz vor der Zeitenwende änderte sich das Anforderungsprofil für die Selbstdarstellung der römischen Machthaber erheblich. Bereits seit Augustus legitimieren die Kaiser sich vor allem dynastisch und herrschten meist über lange Jahre hinweg. So kam es nun darauf an, ein dauerhaft gültiges, wenn möglich zeitloses Porträt zu schaffen, das die Familienzugehörigkeit dokumentierte und den Herrscher gleichzeitig mit einer Aura der Souveränität und anhaltenden Vitalität umgab. Das erste Porträt eines neuen Kaisers wurde in der Regel unmittelbar nach seiner Herrschaftsübernahme geschaffen. Das war besonders für die Münzprägung wichtig, denn über die Geldstücke verbreiteten sich der Name und das Bild des Monarchen am schnellsten im gesamten Reich. Und noch heute werden ja die antiken Kaiserköpfe anhand der den Münzbildern beigeschriebenen Namen identifiziert. Auch ein vollplastisches Modell für den offiziellen kaiserlichen Porträttypus fertigte man umgehend, so dass er mit Hilfe von Gipsabgüssen in Windeseile in allen Teilen des Imperiums bekannt gemacht werden konnte. Mittels eines weitgehend normierten Messpunktverfahrens wurden diese Abgüsse dann vor Ort durch Bildhauer in Marmor kopiert.

Eine Erneuerung der vorhandenen Bildnisfassung erfolgte meist zu besonderen äußeren Anlässen wie beispielsweise zu einem Regierungsjubiläum. Durch einen veränderten Porträttyp konnte der Kaiser auch neue programmatische Aussagen treffen. Allerdings darf man die Kaiserbildnisse keineswegs als reine Propagandamittel missverstehen. Bestimmenden Einfluss auf ihre Gestaltung besaßen vielmehr auch derjeweils gültige Zeitstil, die gerade vorherrschende Mode sowie nicht zuletzt das tatsächliche Aussehen der Dargestellten.

Identifiziert werden konnte ein römischer Kaiser in seinem Porträt natürlich in erster Linie anhand von charakteristischen physiognomischen Eigenheiten, mit Hilfe derer sich auch Familienähnlichkeit darstellen ließ. Nicht ohne Bedeutung für die Wiedererkennbarkeit ist für uns heute die Haarfrisur des jeweils Dargestellten, die – durch das Kopistenwesen bedingt – bei den meisten Repliken eines Bildnistyps zumindest in der Vorderansicht identisch aussieht: Schon beim Haupttypus des Augustusbildnisses ist die Abfolge der Stirnlocken in Anzahl und Anordnung bei nahezu allen erhaltenen Kopien stets dieselbe.

Die Porträts von Angehörigen der Herrscher-familie wirkten stilbildend für die Bildnisse ihrer Untertanen. Deshalb versuchten Amtsträger mit ihren Frauen jeweils die imperiale Repräsentation in ihren eigenen Porträts nachzuahmen. Dadurch wiederum entstanden feste Darstellungskonventionen, denen seinerseits auch das Herrscherbild gehorchen musste, um beim Publikum erfolgreich zu sein.

Frühe Bildnisse aus Mittelitalien

Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. gab es in Mittelitalien eine blühende Porträtkunst. Die Münchner Antikensammlungen besitzen einen spätklassischen Terrakottakopf, der zu den herausragenden Exemplaren der Gattung gehört. Es stammt aus Latium und stellt einen jungen Mann dar. Vor allem die breite Augenpartie mit den weit ausladenden Wangenknochen und das bis zum Kinn spitz zulaufende Untergesicht mit dem schütteren Bart verleihen dem Kopf einen ganz spezifischen Ausdruck. Am Mund und an den Augenbrauen finden sich deutliche Asymmetrien, die zur Individualisierung beitragen.

Der Terrakottakopf ist in der Zeit um 300 v. Chr. geschaffen worden. Mit seinen entschlossenen Zügen vermittelt er uns einen lebendigen Eindruck vom Aussehen der heute verlorenen Porträtstatuen für verdiente römische Politiker und Feldherrn, die laut den Quellen zur selben Zeit erstmals auf dem Forum und auf dem Kapitol in Rom aufgestellt wurden.

An etruskischen Bildnissen hellenistischer Zeit lassen sich zwar immer wieder auch einzelne individuell wirkende Gestaltungsmerkmale ausmachen, doch bleiben diese Züge stets so vage, dass man nicht wirklich Porträts in ihnen sehen kann. So ist dies auch bei einem deutlich überlebensgroßen Kopf aus vulkanischem Gestein, der im 2. Jahrhundert v. Chr. entstanden sein wird. Füllig, fast feist ist das mürrische Gesicht. Der Kopf könnte einst zur Deckelfigur eines monumentalen Sarkophags gehört haben.

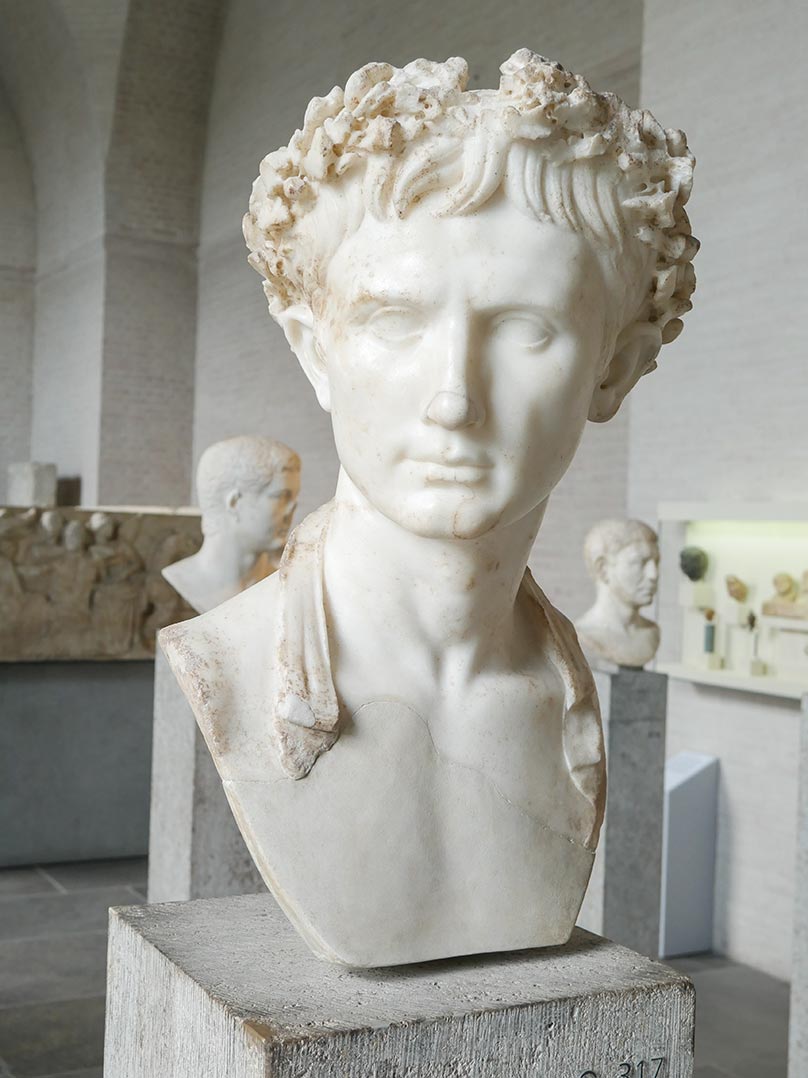

Augustus

Julius Caesar hatte seinen 18-jährigen Großneffen Gaius Octavius 44 v. Chr. testamentarisch adoptiert und ihm so die Möglichkeit geboten, ungewöhnlich schnell in die höchsten Machtkreise des römischen Staates aufzusteigen. lm Jahr 27 v. Chr. verlieh ihm der Senat den Ehrentitel Augustus (der Erhabene), denn ihm war es gelungen, den seit mehreren Generationen immer wieder aufflackernden Bürgerkrieg zu beenden. Faktisch wurde er nun zum Alleinherrscher.

Zwei Porträts der Glyptothek zeigen den Kaiser mit der Bürgerkrone, der corona civics, einem aus Eichenlaub geflochtenen Kranz, den man einem römischen Soldaten bis dahin nur dann verliehen hatte, wenn er in der Schlacht einem Kameraden das Leben gerettet hatte. Augustus wurde so als Retter des Gemeinwesens gefeiert. Seine Gesichtszüge sind an ideals Bildnisse angenähert. Die Stirnfrisur der Porträts ist bis in die einzelnen Haarlocken hinein identisch. Beide kopieren damit getreu den offiziellen Bildnistypus des Kaisers. Entstanden ist die Büste (oben) noch zu Lebzeiten des Augustus, während der Kopf erst postum geschaffen wurde: Auch nach seinem Tod ehrte man den Dynastiegründer noch mit öffentlichen Statuen.

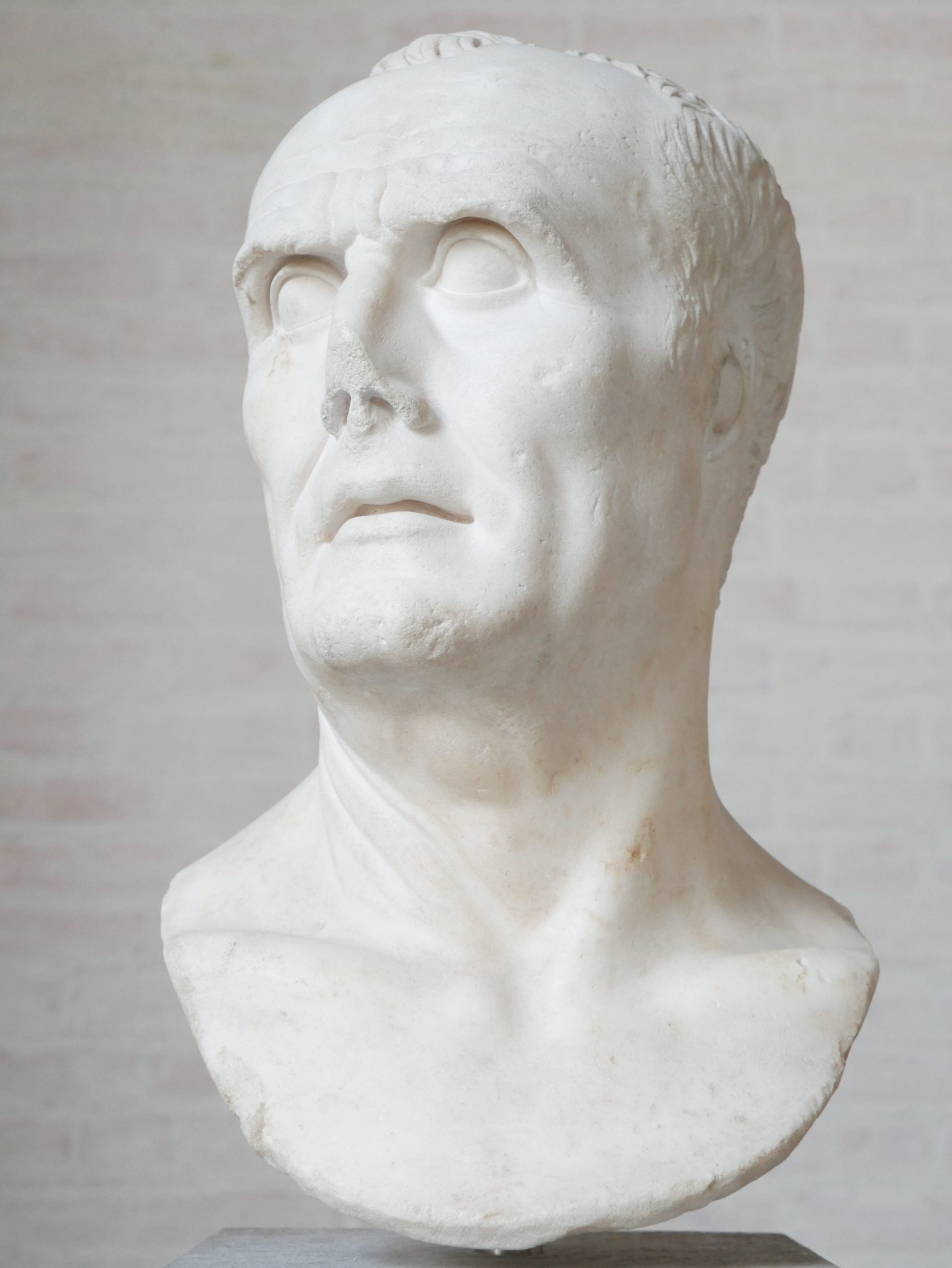

Das Bildnis des Marcus Vipsanius Agrippa steht ganz in der Tradition der republikanischen Leistungsporträts. Der Freund und Feldherr des Augustus wird als Mann der Tat charakterisiert. Er hatte Julia, die Tochter des Augustus, geheiratet. Zu seinen Nachfahren gehören die Kaiser Caligula und Nero.

Livia

In der Kaiserzeit lebte die römische Porträttradition ungebrochen fort. So wurden verdienten Persönlichkeiten Ehrenbildnisse errichtet, Inschriften überlieferten der Nachwelt ihre Wohltaten für die Gemeinschaft. An der Fassade von aufwendigen Grabbauten verewigten Porträts die Verstorbenen, oder Bildnisse von Patriziern wurden im öffentlich zugänglichen Teil des Wohnhauses präsentiert. Immer stand die familiäre Selbstdarsteliung im Vordergrund. Auch die Statue eines Mannes in der Toga, der römischem Bürgertracht, stellt solch ein Bildnis dar. Die führende Familie des Staates, das julisch-claudische Kaiserhaus, erweiterte die Funktion öffentlich aufgestellter Bildnisse um dynastische Aspekte, wie man sie zuvor in Rom nicht gekannt hatte.

Livia, die Ehefrau des Augustus, wurde schon zu Lebzeiten in Familiengalerien dargestellt. Nach dem Tod ihres Mannes erhielt Livia den Titel Augusta (die Erhabene) und wurde außerdem in die Familie der Julier aufgenommen. Ihre kopflose Statue trägt deshalb als Namenszug auf der unteren Platte die Aufschrift AUGUSTAE IULIAE DRUSI F – „Für die Augusta Julia, die Tochter des Drusus“. Das Porträt der Livia mit Diadem zeigt die nach ihrem Tode vergöttlichte Livia in ihrer Funktion als Beschützerin des römischen Staates. Ihre Gesichtszüge sind deutlich ideaiisiert im Vergleich zu der weniger geschönten Darstellung aus Privatbesitz.

Tiberius

Erst mit 55 Jahren wurde Tiberius römischer Kaiser. Er war ein Sohn der Livia aus erster Ehe. Als Heerführer hatte er gemeinsam mit seinem Bruder Drusus Teile Germaniens erobert. Lange war er nicht für die Nachfolge des Augustus in Betracht gekommen, denn zunächst waren ihm dessen Neffen — Söhne des Agrippa — vorgezogen worden. Als diese jedoch starben, rückte Tiberius nach. Das Porträt aus seiner Regierungszeit (reg. 14—37 n. Chr.) sollte demnach eigentlich einen 60 bis 70-jährigen Mann zeigen, doch sind Alterszüge nur angedeutet. Die Haut der Wangen ist erschlafft und schwache Falten verbinden Nase und Mund.

Wie bei seinem Stiefvater Augustus wird im Bildnis größerer Wert auf die Verkörperung von Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter gelegt als auf die Betonung persönlicher Lebenserfahrung. Die gleichzeitigen Porträts von Personen außerhalb des Kaiserhauses näherte man an das aktuelle Herrscherbild an. Es ist bisweilen kaum möglich, das Alter der Dargestellten einzuschätzen. Bildnisse von Frauen waren zu Zeiten der römischen Republik eher selten geblieben. Da den weiblichen Familienmitgliedern jedoch in der dynastischen Repräsentation des julisch-claudischen Kaiserhauses eine größere Bedeutung beigemessen wurde, erscheinen sie nun vermehrt in öffentlichen Bildnissen der wohlhabenden Sippen. In vorbildlicher Haltung repräsentieren sie die von Augustus propagierten altrömischen Werte wie Bescheidenheit und Zurückhaltung.

Caligula und Claudius

Gaius Caesar hatte seinen Vater Germanicus schon als Kind auf Feldzüge begleitet und war deshalb von seiner Mutter als kleiner Legionär aus staffiert worden. Seine Soldatenstiefelchen, die Caligae, trugen ihm den Spitznamen Caligula ein. Obwohl er bereits mit 24 Jahren an die Macht kam und nach nur vierjähriger Herrschaft ermordet wurde, zeigt sein Porträt ihn nicht in jugendlicher Schönheit, sondern betont durch die hohe Stirn und die Geheimratsecken individuelle Merkmale, ja vielleicht sogar Alterszüge.

Drusilla, die Lieblingsschwester des Kaisers, starb kurz nach seiner Thronbesteigung. Ihre Frisur mit dem in Wellen gelegten Haar, das hinten in einem breiten Zopf zusammengefasst wird, ist eine aufwendige Variante einer typischen Haartracht der Zeit.

Frauenporträts außerhalb des Kaiserhauses kann man dank der einheitlichen Frisurenmode gut datieren. Die unbekannte Dame mit den Spirallocken hinter den Ohren trägt zum Beispiel die Haare wie Agrippina die Jüngere, Schwester des Caligula, Ehefrau des Claudius und Mutter des Nero.

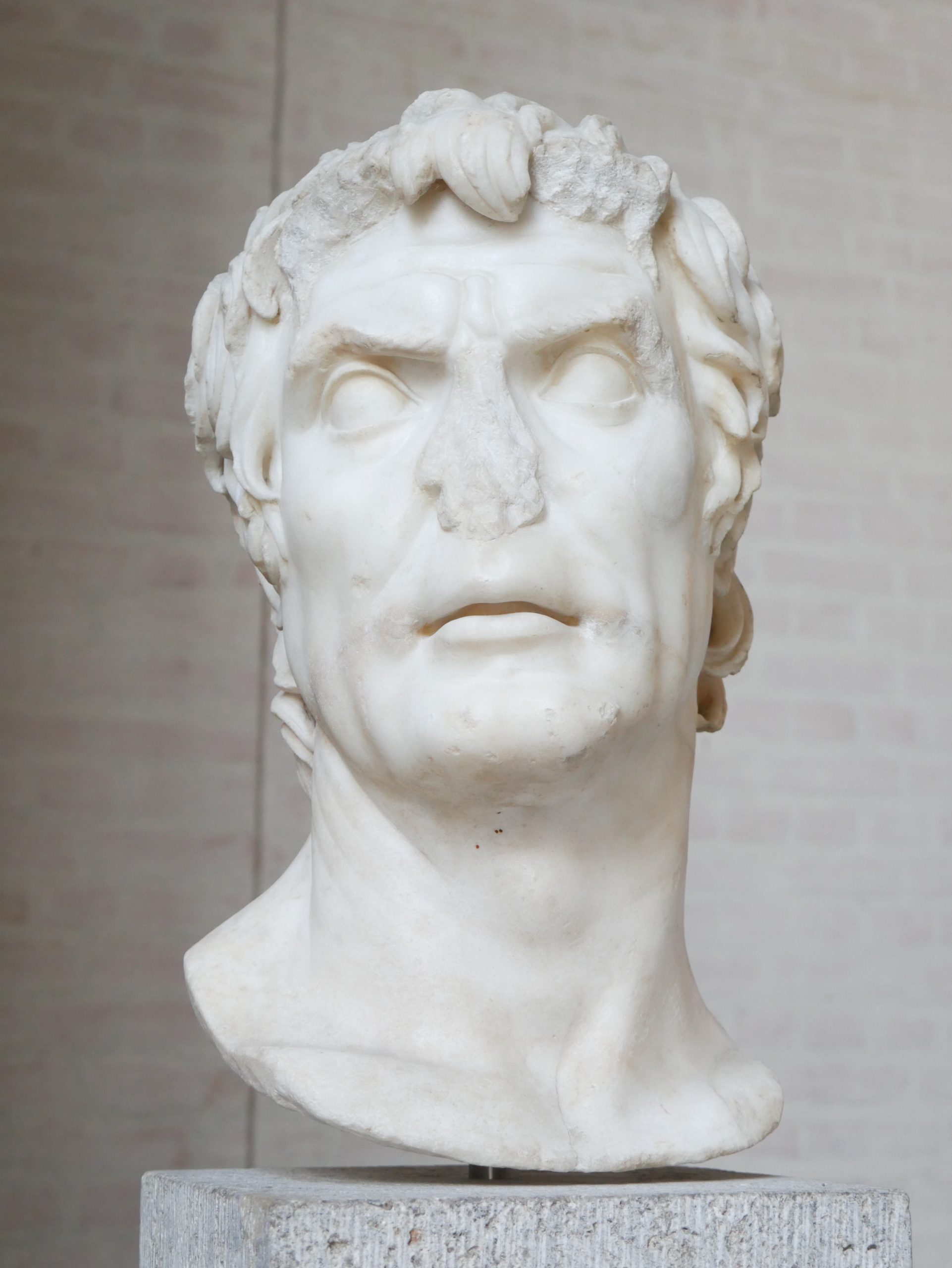

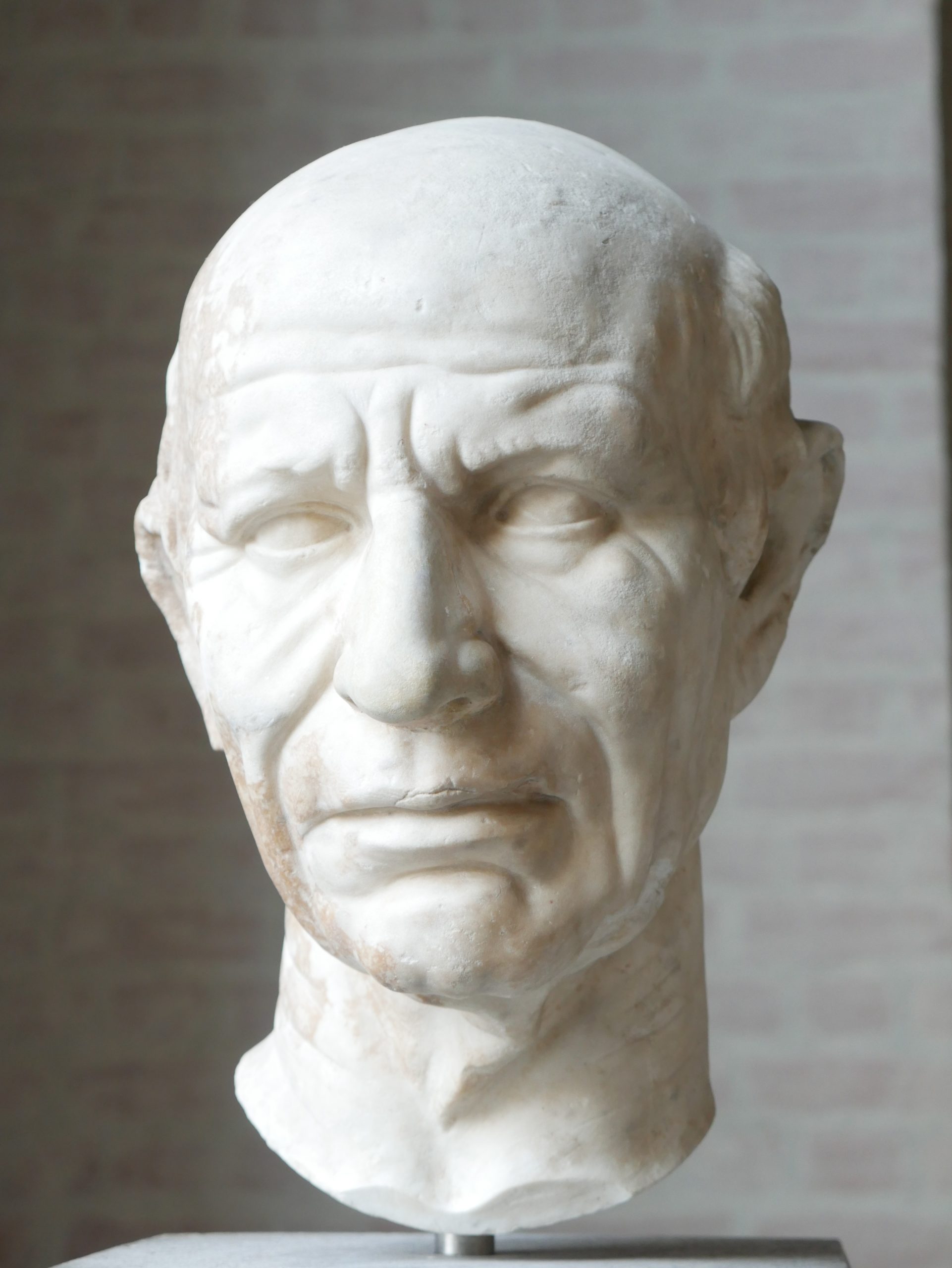

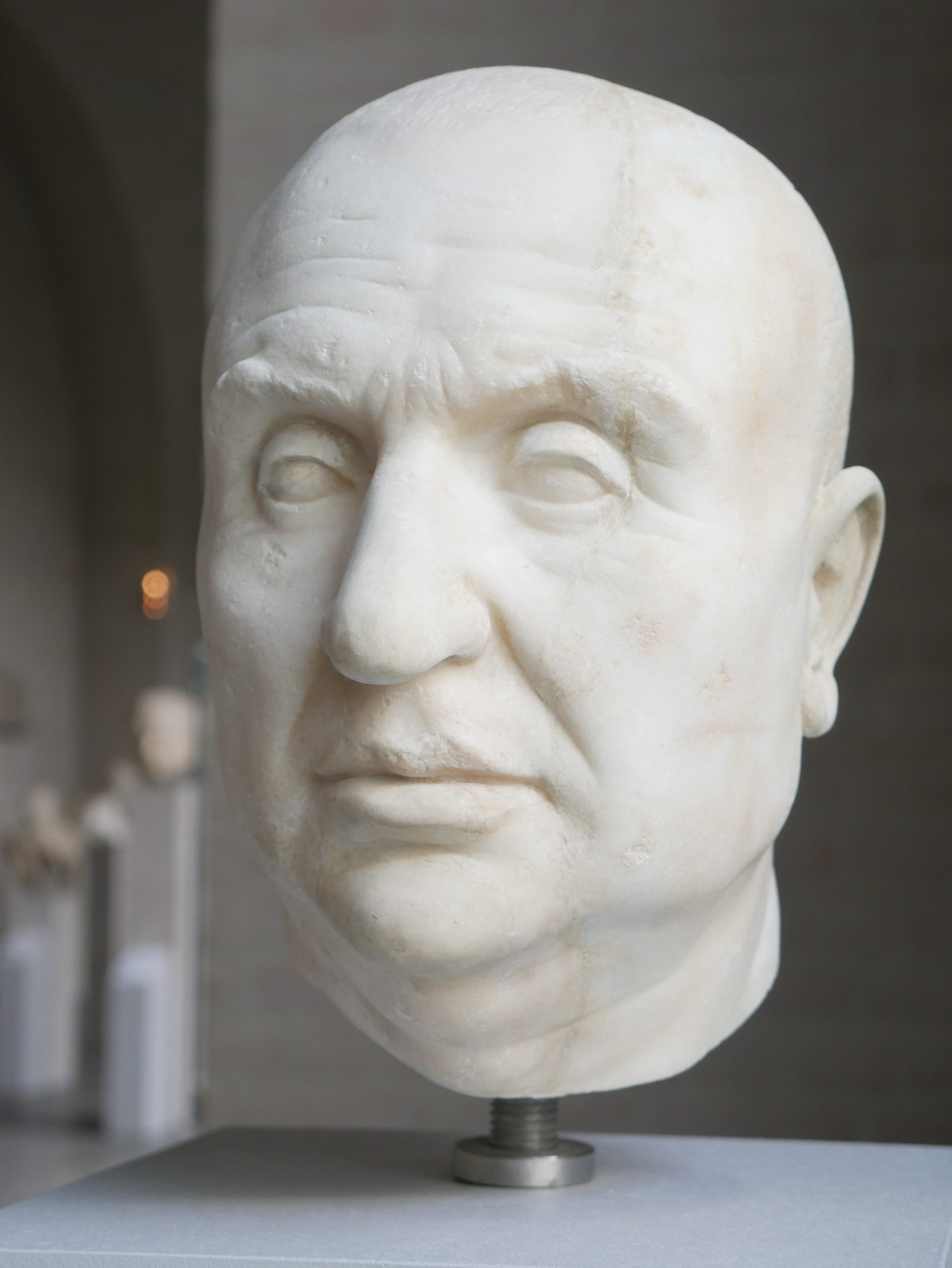

Marius und Sulla

Zwei späthellenistische Bildnisse der Glyptothek zeichnen sich durch eine große Leidenschaftlichkeit aus. Energisch wirkt bei ihnen die Kopfwendung, entschlossen der Gesichtsausdruck mit der von Falten zerfurchten Stirn, den dachartigen Brauen, den tiefen Augenhöhlen und dem leicht geöffneten Mund.

Seitdem sie sich in München befinden, bilden die Porträts ein Paar. Man nannte sie „Marius“ und „Sulla“. Um 100 v. Chr. hatten diese beiden großen Staatsmänner der römischen Republik als Rivalen um die politische Macht die Geschicke Roms geprägt. Die Bildnisse sind allerdings erst rund ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod entstanden. Beide Köpfe stammen aus ganz verschiedenen römischen Sammlungen: Den „Marius“ erwarb Martin von Wagner 1814 aus dem Palazzo Barberini, wo er ein Paar mit einem Kopf bildete, der ebenfalls „Sulla“ genannt wurde und heute der Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen gehört; der Münchner „Sulla“ war bereits 1811 im römischen Kunsthandel für die Glyptothek erstanden worden.

Umso erstaunlicher ist es, dass die Bildnisse offensichtlich in derselben antiken römischen Werkstatt gearbeitet wurden. Im Aufbau und in der Modellierung stimmen sie bis in die Einzelheiten miteinander überein.

Der gemeinsame Entwurf beider Porträts spricht dafür, dass sie von Anfang an als Paar konzipiert waren – vielleicht für die Bildnisgalerie großer republikanischer Politiker, die der erste römische Kaiser Augustus auf seinem neu gestifteten Forum im Herzen Roms aufstellen ließ.

DER LETZTE REPUBLIKANER

Kein anderer uns bekannter Politiker des 1. Jahrhunderts v. Chr. verkörpert das Bild des Römers republikanischer Gesinnung so sehr wie Marcus Tullius Cicero. Und das, obwohl der Konsul von 63 v. Chr. kein Mitglied einer Familie der römischen Senatsaristokratie war, sondern als homo novus, als Aufsteiger aus dem ländlichen Ritterstand, Karriere in Rom machte.

Sein Porträt haben wir in einem Terrakottakopf von etwa halber Lebensgröße aus den Jahren um 50 v. Chr. vor uns. Gegenüber den Marmor-repliken wirkt er aufgrund seiner virtuosen und äußerst detaillierten Modellierung allerdings viel frischer und lebensnäher. Diese Gestaltung verleiht dem Gesicht denselben Ausdruck gesteigerter Leidenschaftlichkeit, der auch die feurigen Reden dieses größten Rhetors prägte, den Rom je besaß.

Der Ruhm Ciceros, der am 3. Januar 106 vor Christus geboren wurde und am 7. Dezember 43 vor Christus von Mörderhand starb, gründete sich schon zu seinen Lebzeiten vor allem auf eine außergewöhnliche Redebegabung, die ihm zu glänzenden Erfolgen als Ankläger und Verteidiger vor Gericht und zu einer gewichtigen Stimme im Senat verhalf. Noch heute gilt die Sprache Ciceros als höchste Vollendung klassischen Lateins.

EIN AUGUSTEISCHER DICHTER

Dieses Bildnis bekrönte einst einen Hermenschaft. Hermen waren eine griechische Erfindung archaischer Zeit und stellten ursprünglich Kultpfeiler für den Gott Hermes dar. Sie standen an Wegkreuzungen oder an Ein- und Ausgängen von Heiligtümern, die Hermes als Gott des Ubergangs beschützen sollte. Die Römer nutzten die Gattung dann in großem Stil und errichteten ganze Hermengalerien mit den Bildnissen historischer Persönlichkeiten, die die Säulenhallen und Gärten römischer Villen schmückten.

Zu den frühesten Beispielen dieser Art zählt die Hermenbüste der Glyptothek. Deren Haltung mit vorgewölbter Brust und gerundetem Rücken lässt sich eigentlich nur mit einer Sitzstatue in Verbindung bringen – ein Darstellungstypus, der seit hellenistischer Zeit in extensiver Weise für Philosophen- und Dichterbildnisse Verwendung fand. Und auch der nackte Oberkörper weist in diese Richtung, denn einen normalen Bürger oder Amtsträger hätte man dem Betrachter sicher in Toga oder Mantel gehüllt präsentiert.

Das Porträt mit dem kompakten Schädelbau stammt aus den Jahren um 30 v. Chr. – vergleichbar etwa mit einem etwas jüngeren Bildnis aus Privatbesitz (links). Wir haben also in der Münchner Hermenbüste eine zeitgleiche Teilkopie der Sitzstatue eines augusteischen Dichters – vielleicht sogar des Vergil oder des Horaz – vor uns.

Gebändigte Republikaner

In Form und Stil kann die Marmorbüste eines uns unbekannten Mannes (GL 325) dem Bildnis des Politikers und Redners Cicero (in der Vitrine) aus den Jahren um 50 v. Chr. an die Seite gestellt werden. Grundsätzlich sind die Proportionen der Schädel bei beiden Porträtfassungen einander ähnlich und auch die Gliederung der Gesichtsflächen wirkt unmittelbar verwandt. Die etwas beruhigteren Züge der Büste könnten damit erklärt werden, dass es sich hier wohl um eine erst zur Zeit des Augustus gearbeitete Kopie handelt. Gleiches gilt für einen stark bestoßenen und verwitterten Einsatzkopf (GL 537), der einen wichtigen politischen Protagonisten der späten Republik gezeigt haben muss, da man ihm noch ein Dreivierteljahrhundert später zur Erinnerung eine Statue errichtete.

Nach der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts gibt es zwar weiterhin eine Fülle von Bildnissen mit Altmännerphysiognomien, die von denselben markanten Zügen geprägt sind wie die Porträts aus den Jahrzehnten zuvor. Allerdings werden forcierte Altersmerkmale wie Hautfurchen, Runzeln oder hervortretende Wangenknochen und schlaffe Haut jetzt nicht mehr möglichst effektvoll in Szene gesetzt, sondern einer großflächigeren plastischen Durchformung untergeordnet. Einen solch gemäßigteren Ausdruck legen ein Kopf aus Münchner Privatbesitz und der sogenannte Brutus Rondanini der Glyptothek an den Tag.

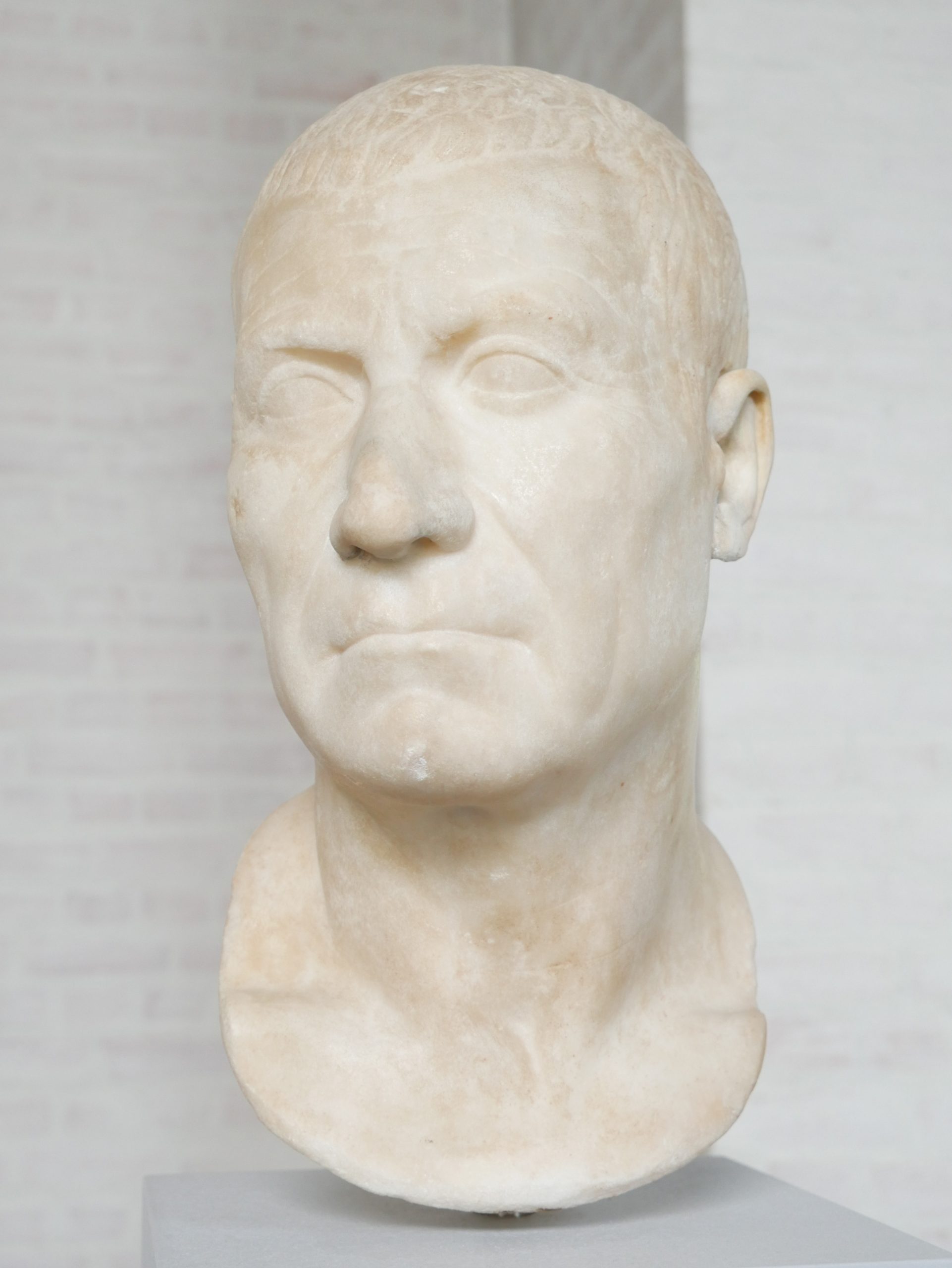

Alte Männer

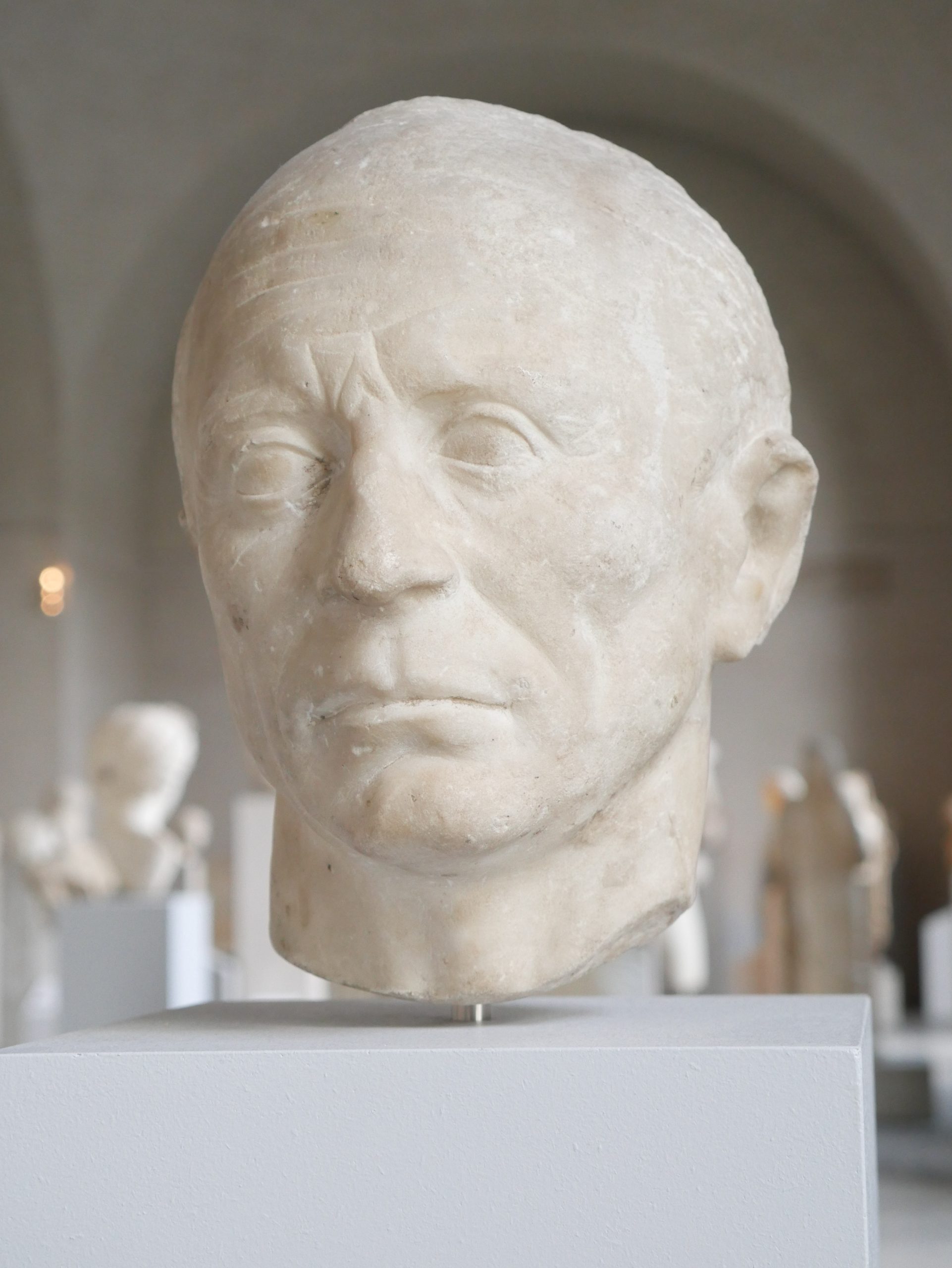

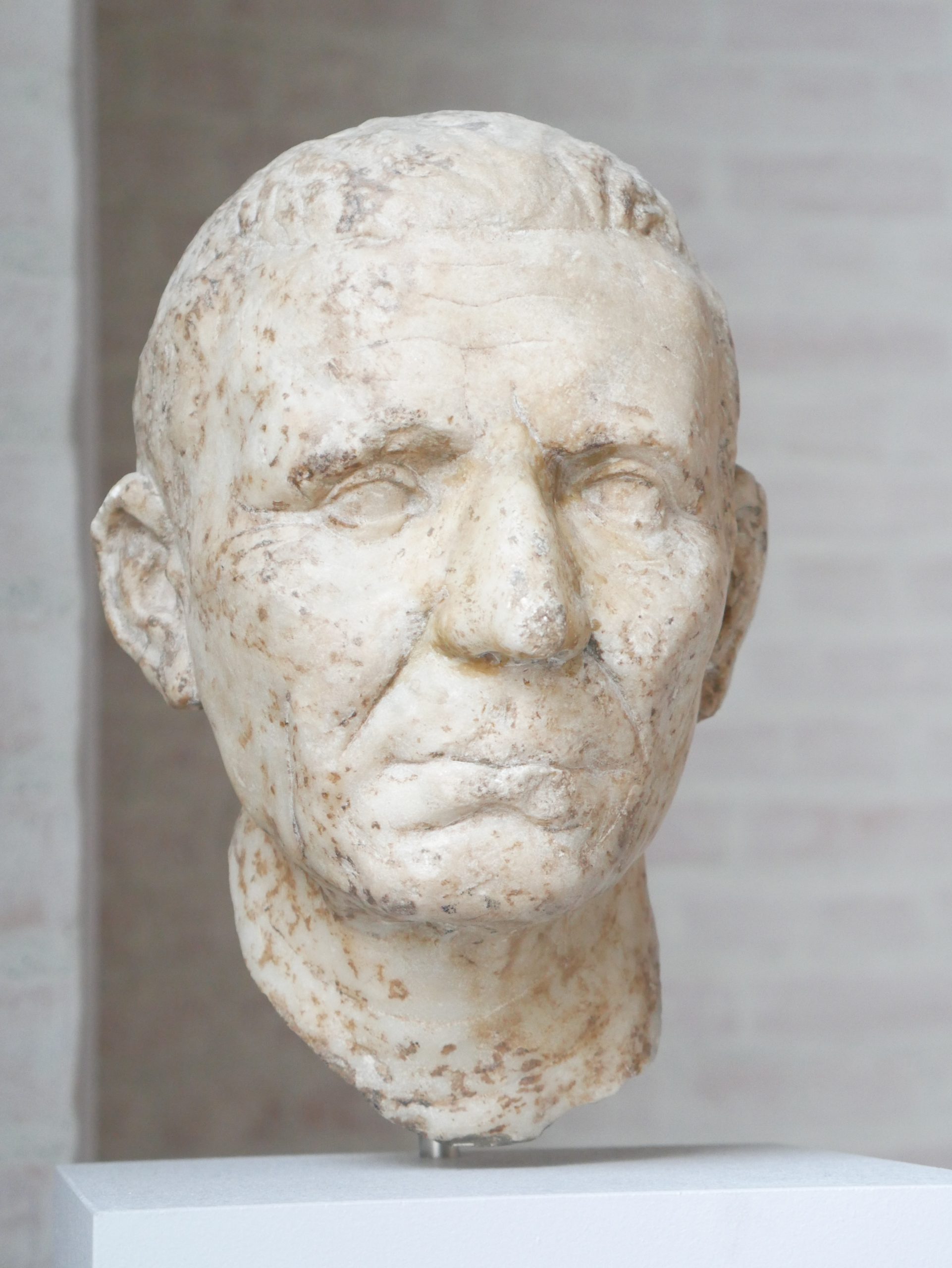

Zu den großartigsten Beispielen römischer Porträtkunst zählt der Kopf eines alten, bärbeißigen Römers aus den Jahren um 60 v. Chr., der einst in eine Statue eingesetzt war. Sein energisches Gesicht ist vom Alter gezeichnet. Das zeigt der kahle Schädel, der nur von einem Haarkranz gesäumt wird; dazu die von tiefen Schrägfalten zerfurchte Stirn, die von mächtigen Krähenfüßen flankierten schmalen Augen, die übergroßen Ohren, der breite und schiefe Mund sowie die eingefallenen, extrem faltigen Wangen. All dies spricht eine deutliche Sprache: Es ist hier ein Greis gezeigt, der ohne jede Illusion der Härte des Lebens ins Auge blickt. Dabei wirkt er aber gleichzeitig wachsam und konzentriert, scheint durchaus Herr der Lage zu sein.

Vergleichbare Züge tragen zahlreiche Porträts aus der Zeit der späten Republik. Damals wurden die höchsten Magistrate Roms in der Volksversammlung aus dem Kreis der alteingesessenen Senatsaristokratie gewählt, um ein Jahr lang die Geschicke Roms zu lenken. Reiche Erfahrungen, gepaart mit einem zupackenden Wesen, bildeten dafür die wesentliche Voraussetzung. Wie konnte man diese Qualitäten besser im Bild darstellen als durch hohes Alter und ein energisches Äußeres? Man darf spätrepublikanische Porträts daher nicht als realistische, sondern muss sie als idealisierte Abbilder der dargestellten Personen verstehen. Nur zielt das Ideal hier nicht auf eine möglichst zeitlose und ebenmäßige Schönheit, sondern auf eine Betonung von Alter, Erfahrung und Leistung, die die Römer als hohe Werte schätzten.