Der Hellenismus, 3.- 1. Jh v. Chr.

Für die Entwicklung des Griechen Porträts war die Ausrichtung auf des Individuum in der Kunst des Hellenismus natürlich von größter Bedeutung, eröffneten sich hier doch ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. So entstanden in der Nachfolge Alexanders des Großen unter anderem heftig bewegte Bildnisse von charismatischen, pathetisch in die Ferne blickenden und meist jugendlich gezeigten hellenistischen Herrschern mit ihren oft stark schwellenden Gesichtsformen.

Obwohl wir von sehr vielen hellenistischen Königen und teilweise von ihren Frauen Münzbilder besitzen, ist eine Identifizierung ihrer Marmor- oder Bronzeporträts häufig schwierig. In erster Linie liegt das daran, dass die Physiognomie ein und derselben Person stark variieren kann und – anders als später beim römischen Kaiserbildnis – eine feste Zuordnung zu Porträttypen noch nicht gegeben ist.

Mit den Eroberungen Alexanders des Großen erfuhr der Wirkungskreis griechischer Kunst und Kultur eine zuvor ungeahnte Ausdehnung. Vom Westen des Mittelmeerraumes, der bereits in den Jahrhunderten zuvor stark hellenisiert worden war, bis in den Nahen Osten breitete sich nun eine griechische Einheitskultur aus, die gegenüber Einflüssen von außen zwar stets offen war, ihrerseits aber die in den einzelnen Gebieten der hellenistischen Welt vorhandenen lokalen Traditionen meist fast vollständig überprägte.

In der bildenden Kunst und vor allem der Skulptur sprengte die Gestaltung nun die bisher gültigen Grenzen klassischer Form: Die Figuren waren fortan nicht mehr an die festen Standmotive der Klassik gebunden, sondern griffen weit in den Raum aus. Zugleich ging es den Bildhauern jetzt weniger um die Darstellung vollendeter Körper und vorbildlicher Tugendhaftigkeit, sondern darum, den einzelnen Menschen in ganz bestimmten Lebenssituationen zu zeigen, mit all seinen Gefühlen, bisweilen sogar in all seiner körperlichen Unvollkommenheit. Das Besondere, Außergewöhnliche, Individuelle trat damit für die Künstler in den Mittelpunkt ihres Interesses, ohne das man dies als echten Realismus oder reinen Naturalismus missverstehen darf.

Für die Entwicklung des griechischen Porträts war die Ausrichtung auf das Individuum in der Kunst des Hellenismus natürlich von größter Bedeutung, eröffneten sich hier doch ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. So entstanden in der Nachfolge Alexanders des Großen unter anderem heftig bewegte Bildnisse von charismatischen, pathetisch in die Ferne blickenden und meist jugendlich gezeigten hellenistischen Herrschern mit ihren oft stark schwellenden Gesichtsformen. Daneben war es nun aber auch möglich, ganz andere Politikerporträts zu entwerfen – wie wir es etwa in der angestrengt konzentrierten, ja sorgenvollen Miene des Demosthenes, jenes berühmten Athener Gegenspielers des jungen Makedonenkönigs, beobachten können. Und auch die Bildnisse zeitgenössischer Philosophen mit ihren asketisch hageren Gesichtern und den zerfurchten Denkerstirnen legen ein beredtes Zeugnis für die Virtuosität hellenistischer Porträtkünstler ab.

Obwohl wir von sehr vielen hellenistischen Königen und teilweise auch von ihren Frauen Münzbilder besitzen, ist eine Identifizierung ihrer Marmor- oder Bronzeporträts häufig schwierig. In erster Linie liegt das daran, dass die Physiognomie ein und derselben Person stark variieren kann und – anders als später beim römischen Kaiserbildnis – eine feste Zuordnung zu Porträttypen über die Haarfrisur noch nicht gegeben ist.

Der Alexander Schwarzenberg der Glyptothek ist wohl eine Kopfkopie des berühmten Alexander mit der Lanze, den der Hofbildhauer Alexanders, Lysipp, geschaffen hat. Die einzige erhaltene lebensgroße Statue des Makedonenkönigs haben wir im Alexander Rondanini vor uns. Gesicht und Haarbildung stehen in der Tradition idealer spätklassischer Männerbilder. Doch der athletische Körper, der in die ferne schweifende Blick und die wallenden Haare mit der Anastole passen zu Alexander. Die Pose erinnert an den Helden Achill, wie er neue Waffen aus den Händen seiner Mutter Thetis entgegennimmt. Mit Achill identifizierte sich Alexander stark. Aber auch Herakles spielte eine bedeutende Rolle in seiner Herrscherlegitimation.

Die Nachfolger Alexanders übernahmen dies für ihre Selbstdarstellung: So entstand im frühen 3. Jahrhundert v. Chr. ein unterlebensgroßer Kopf (GL 532), der angeblich aus der Kyrenaika stammt und wegen seiner idealisierten Züge nicht zu benennen ist.

Alexander der Große (356-323 v. Chr.) hat in seinem kurzen Leben die Welt grundlegend verändert. Auch sein Porträt bildet eine Wendemarke in der Kunst. Kennzeichnend für Alexander ist seine jugendlich wirkende Bartlosigkeit, die im auffälligem Gegensatz zu den sonst üblichen Bildnissen griechischer Männer in klassischer Zeit steht. Charakteristisch ist ferner das reiche, lockige Haar, das über der Stirn fontänenartig aufsteigt. Dieses als Anastole bezeichnete Haarmotiv erinnert sowohl an Götterbilder als auch an die Mähne eines Löwen und wird einhellig als Versinnbildlichung seines Mutes und Heldentums verstanden.

Die wirklichkeitsnahe Darstellung menschlicher Gesichter zählt zu den großen Leistungen der antiken Bildhauerkunst. Erstmals wagten griechische Künstler in der frühklassischen Zeit des 5. Jahrhunderts v. Chr. den Schritt zum individualisierten Abbild historischer Persönlichkeiten. Staatsmänner und Feldherrn, Dichter und Denker, Lebende und Verstorbene wurden fortan in Porträts gezeigt, die freilich nie nur getreue Wiedergaben der Realität waren. Vielmehr boten sie durch Typisierung und Verwendung idealer Gestaltungselemente ein künstlerisch geformtes Bild der jeweiligen Person, das das Selbstverständnis des Auftraggebers vermitteln und den Geschmack des Publikums treffen sollte.

Homer und Sokrates, Alexander der Große und Augustus, Cicero und Marc Aurel – jede dieser berühmten historischen Gestalten ist uns aus der antiken Geschichte wohl vertraut. Wir bewundern noch heute ihre Taten, wir lesen ihre dichterischen Werke, wir beschäftigen uns mit ihren philosophischen Schriften. Und aus all dem können wir auch ein Charakterbild ihrer Persönlichkeit zeichnen. Doch steht uns noch ein weiteres Mittel zur Verfügung, sie näher kennenzulernen: ihr Porträt, das teils noch zu ihren Lebzeiten, teils erst später geschaffen wurde. Es gibt uns in vielen Fällen einen Eindruck, wie der Dargestellte ausgesehen hat. Außerdem aber vermittelt es eine Vor-stellung davon, welches Bild sich die antiken Menschen – Zeitgenossen oder Nachgeborene – von ihm machten; und, sofern er selbst der Auftraggeber war, welches Image er anstrebte: ob er aristokratisch wirken wollte oder bäuerlich, provozierend hässlich oder ideal schön, charismatisch oder bürgerlich zurückhaltend, intellektuell oder sportlich. Antike Porträts können dem Betrachter beispielhaft wichtige Fragestellungen vor Augen führen, die vielleicht heute aktueller denn je sind. Denn es geht hier schließlich um die Darstellung von Personen des öffentlichen Lebens im Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung.

Angesichts solcher Bildnisse sehen wir uns stets denselben Fragen gegenüber, ohne dass wir sie immer befriedigend, geschweige denn erschöpfend beantworten könnten: Wen stellt das Porträt dar? Trägt es Züge, die wir für individuelle physiognomische Merkmale halten dürfen?

Welche Modeerscheinungen der Entstehungszeit sind in die Darstellung eingeflossen? Was für eine programmatische Absicht verbindet man mit einer bestimmten Porträtgestaltung? Letztlich gelten dabei für die offiziellen Bildnisse heutiger Politiker, Filmschauspieler oder Fußballstars ähnliche Regeln wie für die ihrer prominenten Vorgänger im Altertum. Die wirklichkeitsnahe Darstellung menschlicher Gesichter zählt zu den großen Leistungen der antiken Bildhauerkunst. So erfuhr die Porträtkunst bei Griechen und Römern ihre erste große Blüte und fand zugleich bereits eine vollendete Form. Ihre Entstehung und gut 1000 Jahre währende Geschichte vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis ins 5. Jahrhundert n. Chr. kann die Porträtsammlung der Glyptothek mit einem reichen Schatz an herausragenden antiken Marmorbildnissen umfassend illustrieren.

HELLENISTISCHE PHILOSOPHEN

In Athen, dem kulturellen Zentrum der griechischen Welt, entstanden in hellenistischer Zeit philosophische Schulen, die weltanschaulich ausgerichtet waren und sich in intensiver Weise mit der Formulierung ethischer Lebensregeln beschäftigten. Dazu gehörten vor allem die Lehren der Stoiker und der Epikureer.

Zenon (333-262 v. Chr.) gründete um 300 v. Chr. seine eigene Schule, die nach ihrem Versammlungsort in der Bunten Halle (Stoa poikile) auf der Agora den Namen Stoa erhielt. Seine Lehre war es, tugendhaft sein zu wollen und nicht seinen Begierden nachzugeben, sondern gelassen, eben „stoisch“ zu leben.

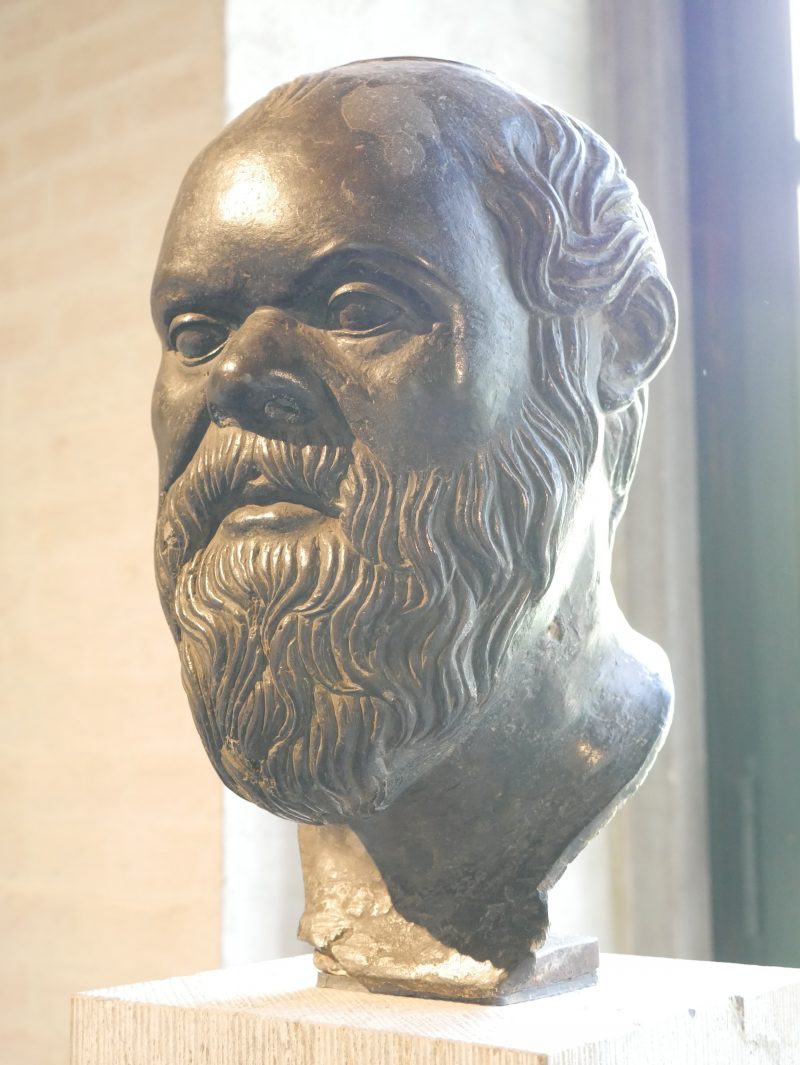

Bald übernahm Chrysipp (276-204 v. Chr.) die Leitung der Stoa. Den Zeitgenossen galt er als der größte Dialektiker, in der Argumentation allen anderen überlegen – das Messer, das die Knoten der Akademiker durch-schneidet. Er ist in seinem Porträt mit Glatze und ungepflegtem Bart wiedergegeben. Neben typischen Altersmerkmalen wie den tiefen Falten, Tränensäcken und Krähenfüßen gibt es ausgesprochen individuelle Züge wie die kleinen, tiefliegenden Augen sowie die hochgezogene rechte Braue. Chrysipp wirkt körperlich hinfällig, aber sehr konzentriert.

Eine ganz andere Geisteshaltung vertritt das Bildnis des Metrodor (330-277 v. Chr.), des Schülers und Vertrauten Epikurs (341-270 v. Chr.), der nach einem glückseligen Leben im Verborgenen strebte. Mit seinen ebenmäßigen Gesichtszügen und dem schönen, wohlgeordneten Bart-und Haupthaar erinnert es an das traditionelle bürgerliche Idealbild.

DIE PHILOSOPHIE KOMMT NACH ROM

Das Porträt des Philosophen Karneades (214-129 v. Chr.) zeigt einen älteren bärtigen Mann. Seine Stirn ist formelhaft in parallele Falten gelegt, die Augenbrauen sind hochgezogen. Man darf darin wohl eine „Denkerstirn“ erkennen. Andere Details, die lange Hakennase, Augenfältchen, geschwellte Adern an den Schläfen und vor allem der schief sitzende Mund sind dagegen unverwechselbare, individuelle Züge. Die weit geöffneten Augen verleihen dem Gesicht einen starken Ausdruck.

Karneades leitete fast 30 Jahre lang die von Platon gegründete Akade-mie. Der große Skeptiker hat keine Schriften hinterlassen, allein seine Schüler überlieferten seine Lehre. In Rom erregte er 155 v. Chr. großes Aufsehen, als er als Mitglied einer Philosophengesandtschaft an einem Tag zunächst eine Rede für die Gerechtigkeit hielt und am Folgetag dann dagegen argumentierte, um die Subjektivität der jeweiligen Überzeugungen deutlich zu machen. Plutarch und Cicero berichten von der außerordentlichen Wirkung, die der griechische Philosoph bei seinem Publikum erzielte.

Damit wurde auch die Begeisterung der Römer für griechische Philosophie, Dichtung und Kunst offenbar, die seit dem späten 3 Jahrhundert v. Chr. aufkeimte und sich in der Folge fast explosionsartig ausbreitete. Man rezipierte nun die Ideen der Stoa, der Epikureer und der skeptischen Akademie, man stellte Bildnisse der Hauptvertreter dieser Philosophenschulen in den Villen und Gärten auf, und man stilisierte sich auch selbst als Philosoph.

Strategen

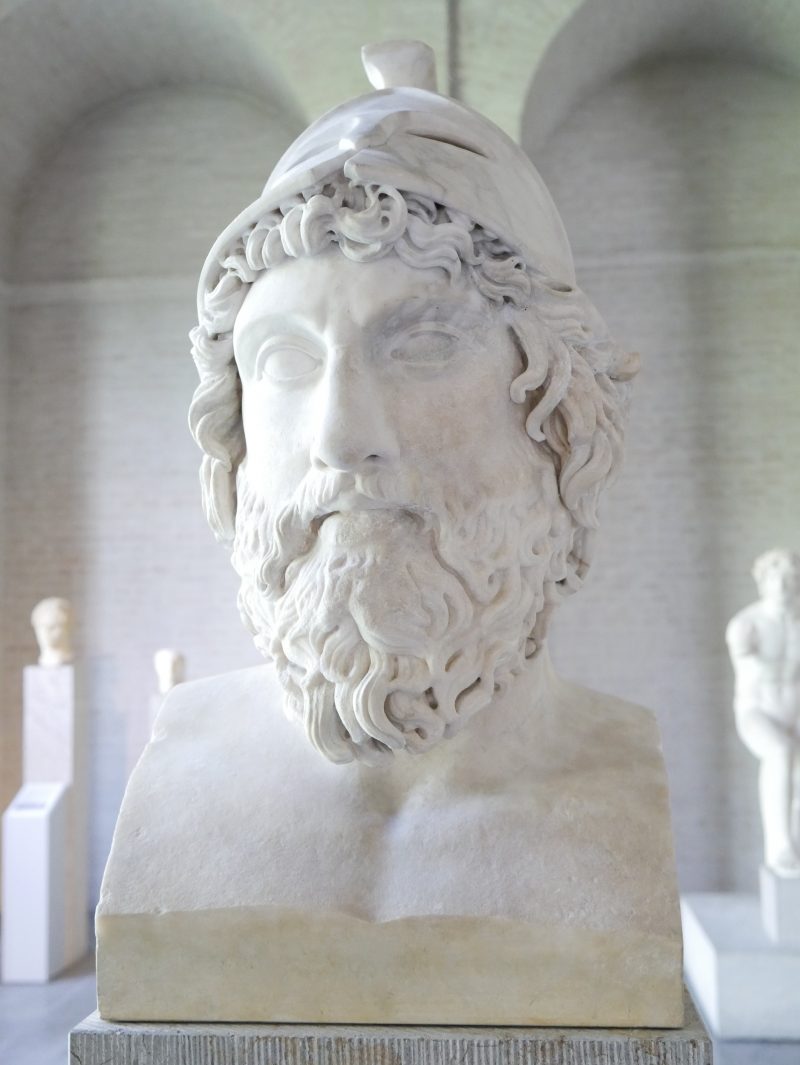

Zu den frühesten Porträts griechischer Kunst gehörten die Bildnisse bärtiger Männer, die einen in die Stirn hochgeschobenen korinthischen Helm tragen. Man bezeichnet sie als Strategenporträts, hält sie also für die Bildnisse von Feldherrn, die in Athen oder einer anderen griechischen Stadt das Amt eines Strategen innegehabt haben.

Der Stratege erlangte im demokratischen Athen eine Bedeutung, die über die Rolle eines Feldherrn weit hinausging. In der Frühzeit hatte der Archon Polemarchos den Oberbefehl über die Streitkräfte. Seit 487/486 v. Chr. wurden nun die Archonten, die höchsten Staatsbeamten, durch das Los bestimmt. Eine so wichtige und existenzielle Aufgabe wie die militärische Führung wollten die Athener allerdings nicht dem Zufall überlassen, sondern in den Händen qualifizierter und erfahrener Männer wissen. Deshalb fiel die Lenkung der Streitkräfte fortan den zehn Strategen zu, die weiterhin von der Volksversammlung gewählt wurden.

Dichterfürst

Bereits in frühklassischer Zeit schufen griechische Porträtkünstler auch Bildnisse berühmter Dichter der Vergangenheit und der Gegenwart. Das älteste rundplastische Beispiel dieser Gattung ist das Porträt des Homer, der in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. gelebt hatte. Mit seinen Werken, der Ilias und der Odyssee, nahm die Dichtkunst der Griechen ihren Anfang und erreichte gleich ihren unumstrittenen Höhe. Das Bildnis Homers, das erst rund 250 Jahre nach dem Tod des Dichters entstand und deshalb keinerlei Realitätstreue für sich beanspruchen kann, zeigt ihn als würdigen Greis mit welligem, ordentlich gekämmten Haupt- und Barthaar. Im Haar liegt ein Reif. Charakteristisch für den Dichter sind die schlaff über die Augäpfel hinabhängenden Lider, die seine Blindheit ins Bild setzen sollen. Damit verband man die Vorstellung einer besonderen Erinnerungsfähigkeit und einer tiefen inneren Einsicht ins Seelenleben des Menschen.

Das Porträt zeigt uns nicht, wie Homer ausgesehen hat, sondern wie ihn sich die Griechen klassischer Zeit vorstellten. Der Dichter der berühmtesten Epen erscheint hier vornehm und gepflegt, nicht als gebrechlicher alter Mann. Lediglich die Stirnfalten und die leicht eingefallenen Wangen sind deutliche Spuren seines Alters. Den Mund hat er leicht geöffnet, als rezitiere er leise seine Verse.

Tragödiendichter

Unter den attischen Dramatikern des 5. Jahrhunderts v. Chr., die sich bei den alljährlichen Festen zu Ehren des Theatergottes Dionysos in Tragödienwettbewerben miteinander maßen, ragen drei Dichter heraus: Aischylos, Sophokles und Euripides galten schon der Antike als vorbildhaft.

Der traditionsbewusste Athener Lykurg stiftete um 330 v. Chr. Statuen der Dichter und ließ ihre Werke in Abschriften sichern. Die Bildnisse waren an prominenter Stelle im Dionysostheater für alle Bürger sichtbar.

Der älteste der großen Drei, Aischylos (525-456 v. Chr.), errang 13-mal den Siegespreis bei den Dionysien. Sophokles (496-406 v. Chr.) war 24-mal bei den Dionysien siegreich. Den Zeitgenossen galt er als Liebling der Götter. Euripides (480–406 v. Chr.) hingegen war der Überlieferung nach ein mürrischer „Philosoph der Bühne“ mit aufklärerischen Ideen. Er lebte zurückgezogen und vernachlässigte sein Äußeres. Sein Bildnis im Typus Rieti verzichtet auf die drastische Wiedergabe von Alterszügen. Ein heute namenloses Porträt (GL 303) muss einen bekannten Griechen darstellen: Der Mann trägt bis in den Nacken reichendes, ungepflegtes Haar, das in unregelmäßigen, verschlungenen Strähnen herabfällt und in der Stirn schütter wird. Auch das Barthaar ist ungeordnet. Die zusammengezogenen Brauen sind eine geläufige Chiffre für Nachdenklichkeit. Da wir keine deutlichen Kriterien für eine Scheidung von Dichtern und Philosophen besitzen, muss offen bleiben, welcher Berufsgruppe dieser Mann zuzuordnen ist.

Komödiendichter

Kein anderer Dichter der Antike ist so häufig dargestellt worden wie Menander (342-293 v. Chr.), der berühmteste Vertreter der Neuen Komödie. Das Bildnis zeigt den Poeten aus vornehmer athenischer Familie mit deutlichen Spuren des Alters, obwohl Menander bei seinem Tod gerade einmal 50 Jahre alt war: eingefallene Wangen, tiefe Nasolabialfalten, Krähenfüße, Tränensäcke. Die nicht mehr vollen Haare sind über der hohen Stirn sorgfältig frisiert. Als einer der ersten Dichter und Denker hat Menander von Alexander dem Großen die Bartlosigkeit übernommen.

Und auch die Bildung der Schläfenhaare erinnert an den charismatischen Makedonenkönig. Diese Attitüde scheint für den Komödiendichter keineswegs unpassend zu sein, galt er doch als ausgesprochener Lebemann, der bezeichnenderweise bei einem Badeunfall im Piräus ums Leben kam. Menander war einer der meistzitierten Autoren der Antike. Auf ihn geht auch der berühmte, vom Historiker Sueton mit alea iacta est falsch ins Lateinische übersetzte Ausspruch Julius Caesars zurück, als dieser im Griff nach der Macht am 10. Januar 49 v. Chr. mit seinen Truppen südlich von Ravenna den Rubicon, den Grenzfluss Roms, überschritt und damit der römischen Republik den Todesstoß versetzte: „Der Würfel soll geworfen sein!“

Hellenistische Herrscher

Nach dem Tod Alexanders des Großen 323 v. Chr. in Babylon wurde sein Weltreich unter seinen Generälen, den Diadochen, aufgeteilt, von denen einige bald die Königswürde annahmen. Die Grundzüge des Alexanderporträts blieben auch für die Bildnisse seiner Nachfolger verbindlich: Jugendlichkeit und Angleichung an Götter und Heroen, jetzt aber in der Regel verbunden mit erkennbar individueller Physiognomie. Die meisten hellenistischen Herrscherporträts sind uns nur durch die Münzprägung überliefert. Rundplastische Fassungen sind rar: Ein leicht überlebensgroßer Kopf mit schlichter Strähnenfrisur, der sich emphatisch zu seiner linken Seite hinwendet und ausweislich der Bohrlöcher in seiner Herrscherbinde von einem Strahlenkranz bekrönt war, dürfte entweder Ptolemaios II. (reg. 285-246 v. Chr.) oder seinen Nachfolger Ptolemaios III. (reg. 246-222 v. Chr.), beides Herrscher Ägyptens, dargestellt haben.

Die meisten hellenistischen Herrscherporträts sind uns nur durch die Münzprägung überliefert. Rundplastische Fassungen sind rar: Ein leicht überlebensgroßer Kopf mit schlichter Strähnenfrisur, der sich emphatisch zu seiner linken Seite hinwendet und ausweislich der Bohrlöcher in seiner Herrscherbinde von einem Strahlenkranz bekrönt war, dürfte entweder Ptolemaios Il. (reg. 285-246 v. Chr.) oder seinen Nachfolger Ptolemaios III. (reg. 246-222 v. Chr.), beides Herrscher Ägyptens, dargestellt haben.

Das deutlich überlebensgroße Frauenbildnis in der Glyptothek zeigt Berenike II. (reg. 246-222/221 v. Chr.), die Gattin des Ptolemaios II. Euergetes. Die großen, weit geöffneten und vorquellenden Augen, die vollen Wangen und die beruhigten, weich modellierten Gesichtszüge verbinden das Bildnis mit anderen Ptolemäerporträts, bei denen Üppigkeit (Tpuoń) zur dynastischen Programmatik gehörte. Die Züge eines vermutlich während des späten 2. Jahrhunderts v. Chr. in Kleinasien regierenden Potentaten überliefert uns ein fülliger Kopf mit Königsbinde, der kürzlich neu für die Glyptothek erworben werden konnte.

Die Anfänge Des Griechischen Porträts, 5.- 4. JH v. Chr.

Neben Götter- und Heroenbildern finden sich schon in der archaischen Kunst des 6. Jahrhunderts v. Chr. Darstellungen sterblicher Menschen im Großtormat. So dienten etwa die monumentalen Marmorstandbilder von Jünglingen und Mädchen, die sogenannten Kuroi und Koren, häufig als Grabstatuen. Sie wurden durch beigefügte Inschriften, die den Namen des Verstorbenen nannten und bisweilen sogar biographische Angaben machten, eindeutig identifiziert. Doch wie man auch an den beiden Kuroi sehen kann, die im ersten Saal der Glyptothek stehen, tragen diese Skulpturen noch keinerlei individuelle Züge. Die archaische Kunst wollte den einzelnen Menschen nicht in seiner Einmaligkeit und mit seinen charakteristischen Eigenarten zeigen, sondern ganz allgemein sein Wesen in idealer Form vortuhren.

Erst zu Beginn der griechischen Klassik im frühen 5. Jahrhundert vor Christus wurde die individuelle Gestaltung in der Darstellung von noch lebenden oder bereits verstorbenen historischen Persönlichkeiten zu einem Thema der bildenden Kunst. Charakteristische, die Einzelperson von anderen unterscheidende Merkmale wurden nun ins Bild gesetzt, um einen bestimmten Menschen unverwechselbar kennzeichnen zu können. Es waren Porträts von Politikern und Feldherrn, von Dichtern und Philosophen, die griechische Künstler im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. schufen.

Dabei fertigten sie stets ganze Statuen an, nicht nur die Porträtköpfe, wie sie uns heute meist er-halten sind. Diese Tradition setzte sich bis weit in römische Zeit hinein fort, auch wenn bei den Römern die Bildnisbüste eine wachsende Bedeutung erlangte.

Seit dem Beginn der griechischen Porträtkunst war es der eigentliche Zweck einer Bildnisweihung, den jeweils Dargestellten in besonde-rer Weise zu ehren, seine Verdienste für das Gemeinwesen herauszustellen und die Erinnerung an seine Taten zu bewahren – sei es, dass die Bürgerschaft einer Polis die Aufstellung vornahm, sei es, dass die Familie einem ihrer Mitglieder ein Denkmal setzte. In beiden Fallen vermittelte man durch die Ehrung einen bestimmten Blick auf die geschichtlichen Ereignisse, man formulierte ein politisches Programm, man betonte die Bedeutung der eigenen Stadt oder der eigenen Sippe. Ganz egal also, ob es von staatlicher oder von privater Seite in Auftrag gegeben wurde: Das Porträt zielte bei den Griechen von vornherein auf öffentliche Wirkung.

DEMOSTHENES

Der Athener Demosthenes (384-322 v. Chr.) war der wortmächtigste Redner der griechischen Antike. Früh ergriff er Partei gegen Philipp II. von Makedonien und dessen Sohn Alexander den Großen, die versuch-ten, ganz Griechenland unter ihre Herrschaft zu bringen. Er hielt berühmte Reden gegen Philipp und agitierte zeitlebens gegen Alexander.

Es war Ironie des Schicksals, dass der bestimmende Einfluss des Demosthenes in Athen ausgerechnet in dem Jahr endete, in dem Alexander der Große starb: Man machte ihm wegen Veruntreuung von öffentlichen Geldern den Prozess und verurteilte ihn zum Tode. Er entzog sich der Vollstreckung des Urteils und beging auf der Flucht Selbstmord.

Erst 42 Jahre nach seinem Tod errichteten die Athener ihrem großen Staatsmann auf der Agora, dem Marktplatz der Stadt, eine bronzene Ehrenstatue. Ihr Kopf ist uns in einer römischen Kopie erhalten, die auf einem Hermenschaft sitzt: Demosthenes wird als älterer bärtiger Mann mit Stirnglatze gezeigt. Ernst und angespannt, aber auch willensstark und konzentriert wirkt sein Blick. Bei der Athener Ehrenstatue, von der die Glyptothek wenigstens einen modernen Nachguss in Statuettenform besitzt (in der Vitrine), war der Kopf stark zu seiner rechten Seite hin ge-wendet. Die Figur zeigte den Redner mit nacktem Oberkörper, nur mit einem Mantel bekleidet und mit vor dem Körper gefalteten Händen. Es wirkt, als sammelte sich Demosthenes kurz vor einer seiner glanzvollen Reden.