Ägypten

Staatliches Museum Ägyptischer Kunst

Kunst und Zeit

EPOCHEN IM ALTEN ÄGYPTEN

Mit der Entstehung des ägyptischen Staates beginnt in der Reichseinigungszeit (um 300 v. Chr.) auch die Herausbildung der charakteristischen Merkmale der ägyptischen Kunst in Skulptur und Relief. In der Frühzeit (1.- 2. Dynastie, 3050-2700 v. Chr.) erfolgt die Formulierung der kubistischen Grundstruktur der Skulptur, der Gerüst von waagrechten und senkrechten Linien durch eine Basisplatte und einen Rückenpfeiler verkörpert werden.

Im Alten Reich (3.- 6. Dynastie, 2700-2170 v. Chr.) entstehen umfangreiche Reliefzyklen in den königlichen Totentempeln und Privatgräbern; das Porträt erlebt eine erste Blüte. Dem Zerfall der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen in der Ersten Zwischenzeit (7.-11. Dynastie, 2170-2040 v. Chr.) entspricht die Auflösung des Formenkanons in der Kunst.

Das “Goldene Zeitalter” des Mittleren Reiches (11.-13. Dynastie, 2040-1780 v. Chr.) gilt späteren Epochen als Vorbild schlechthin, vor allem im Bereich von Kunst und Literatur. Die Produktion von Kunst ist nicht mehr auf das Umfeld des Königshofes konzentriert; es entwickeln sich Landschaftsstile in der Provinz von Mittel- und Oberägypten, wo auch ausdrucksstarke Altersporträts entstehen.

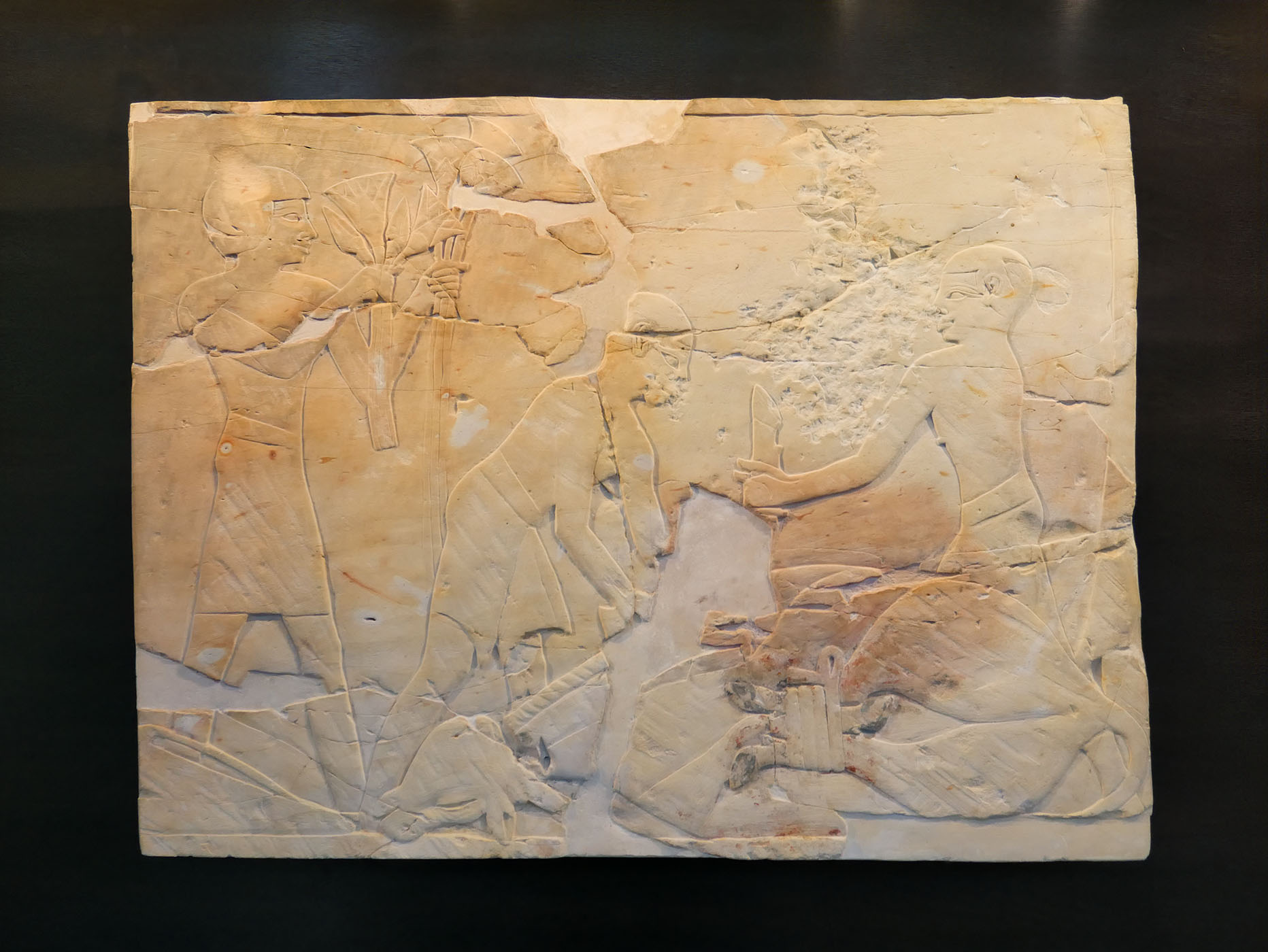

Die Pastenreliefs des Nefermaat

Nefermaat, Sohn des Königs Snofru und als Wezir höchster Beamter des Staates, hatte sich in Meridum in unmittelbarer Nahe zur Pyramide seines Vaters ein riesiges Mastaba-Grab errichten lassen. Darin wurden die Reliefs in den Kultkammern für ihn selbst und für seine Gemahlin Atet in einer neuen Technik ausgeführt: Die in versenktem Relief gearbeiteten Darstellungen sind mit Einlagen von Pasten aus Gips, Ton und verschiedenen Farbpigmenten gefüllt. In einer Inschrift rühmt sich Nefermaat, diese Technik selbst erfunden zu haben, die den Bildern eine größere Beständigkeit verteihen sollte. Leider hat sich diese Erwartung nicht erfüllt: Die meisten Einlagen sind herausgefallen, zurückgeblieben sind nur die Umrisse der Szenen.

Die Münchner Blöcke mit Darstellungen von äsenden Rindern mit Hirte und dem Bau eines Papyrusbootes stammen von der Eingangswand der Kapelle der Atet

Die Kunst der Ersten Zwischenzeit

(2170-2040 v. Chr.)

Das Ende des Alten Reiches war gekennzeichnet durch ein schwaches Königshaus und eine versagende Verwaltung. Die Gaufürsten in der Provinz strebten nach Unabhängigkeit, was schließlich zur Auflösung des zentralen Königtums, zum Zusammenbruch des Wirtschafts- und Sozialgefüges sowie zur außenpolitischen Ohnmacht führte.

Der desolate Zustand des Landes spiegelt sich auch in den Werken der bildenden Kunst dieser Zeit: Der reiche Bildschmuck der Gräber reduziert sich auf eine Stele mit der Darstellung des Verstorbenen samt Opfergaben sowie den Text eines Gebetes. Die strikten Regeln des Aufbaus der menschlichen Figur sind verloren gegangen; sowohl in der Rundplastik als auch im Relief wirken die Figuren unproportioniert, behalten jedoch ihre Funktionsfähigkeit.

Die Kunst des frühen Mittleren Reiches

(11. Dynastie

2040-1976 v. Chr.)

2040-1976 v. Chr.)

Die Wiedervereinigung des Landes zu einem zentralistischen Königtum geht nach den Auseinandersetzungen der verschiedenen Landesteile während der Ersten Zwischenzeit vom oberägyptischen Theben aus, Mentuhotep Il. regiert ab 2040 v. Chr. das ganze Land. Schon unter seinen Vorglingern begann die Kunst zu ihren Regeln zurück zu finden, wenn auch zunächst vor allem im zweidimensionalen Flachbild. Die nunmehr geordneten politischen und sozialen Strukturen lassen sich direkt im klaren Aufbau und der sicheren Linienführung der Reliefs königlicher und privater Stelen nachvollziehen.

Die Dynamik dieses Neuanfangs findet ihre Entsprechung im energisch-kraftvollen Stil der Reliefs aus dem königlichen Totentempel von Menthotep II., die auch die wiedergewonnene technische Perfektion der Bildhauer belegen. Die Münchner Fragmente stammen aus der Kapelle der Kemsit, einer der sechs Gemahlinnen Menthoteps, die nach Ausweis ihrer Gesichtszüge und ihrer Löckchenfrisur aus dem Süden, aus Nubien, kam.

Kleinplastik des Mittleren Reiches

Der Kontext für Statuen nichtköniglicher Personen war im Alten Reich das Grab gewesen, im Mittleren Reich kommt als weiterer Aufstellungssort der Tempel hinzu. Wie Inschriften belegen, war die Platzierung der kleinformatigen Figuren von Beamten, Priestern und Priesterinnen sowie ihren Familien im Tempel ein besonderer Gunsterweis seitens des Königs.

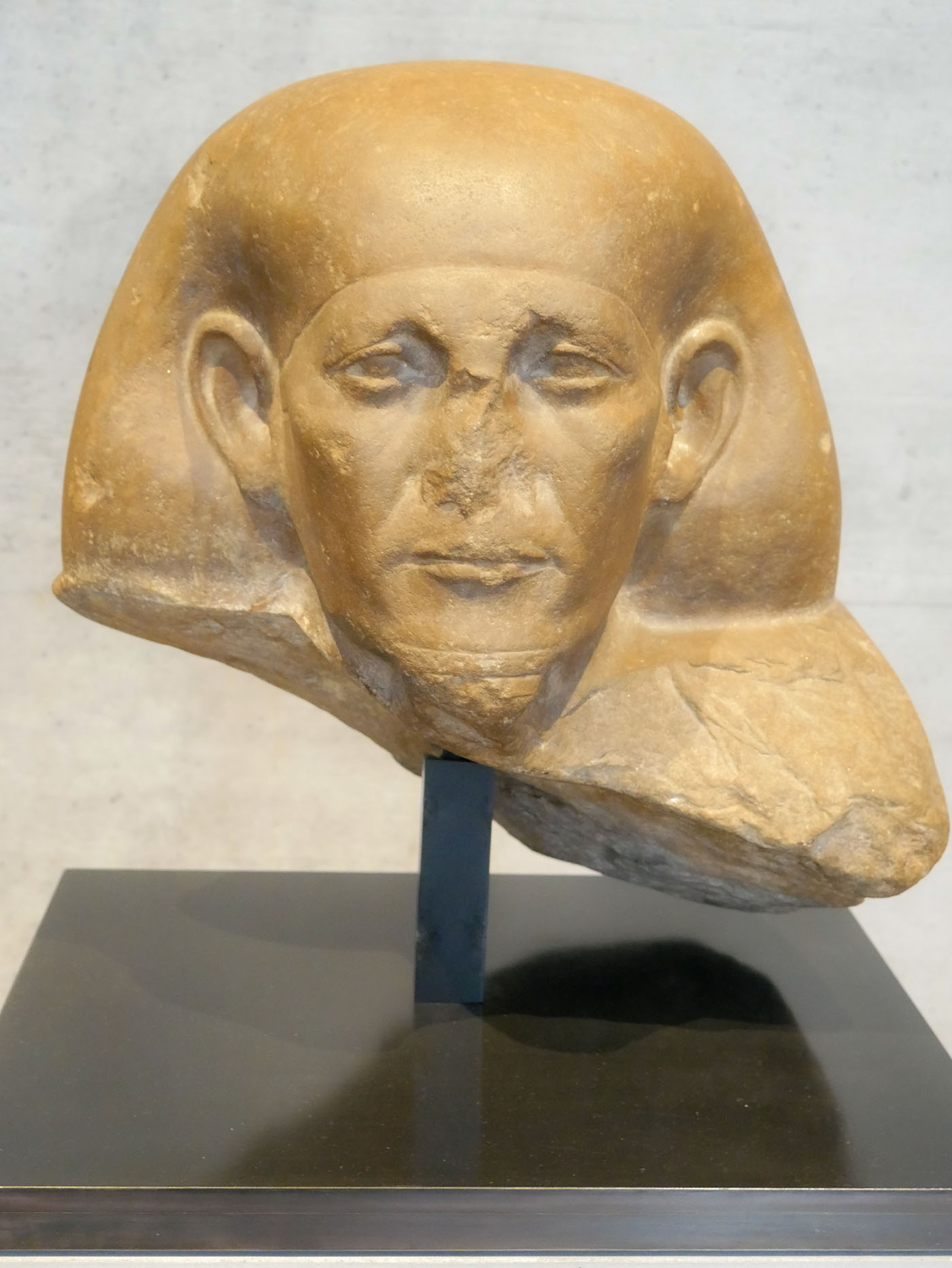

Kanopendeckel

Dieser Satz figürlicher Deckel von Eingeweidekrügen orientiert sich stilistisch am Porträt der 12. Dynastie; seine Qualität belegt den Gestaltungswillen dieser Epoche in nahezu allen Objektgruppen.

Stele des Sebeki

Charakteristisch für das Flachbild des Mittleren Reiches sind die klaren Formen, die die Aufreihung der Familienmitglieder wie eine Fortsetzung der Hieroglyphen in der biographischen Inschrift erscheinen lassen.

Die Kunst der Dritten Zwischenzeit

(1070-655 v. Chr.)

(1070-655 v. Chr.)

In der Epoche nach dem Zusammenbruch des Neuen Reiches, als der Staat in ein unter libyscher Herrschaft stehendes Teilreich in Unterägypten und den „Gottesstaat des Amun“ in Oberägypten zerfällt, wird die Produktion von Kunst stark eingeschränkt: Die Gräber werden nicht mehr dekoriert, nur wenige Tempelbauten entstehen und werden mit Reliefs ausgeschmückt.

Stattdessen erlangt nun eine andere Gattung große Bedeutung: die Malerei. Schon gegen Ende des Neuen Reiches werden Särge und Papyri an Stelle der Grabwände zu Bildträgern. Die Bilder schildern jedoch nicht mehr das Alttagsteben der Handwerker und Bauern oder die Feste der vornehmen Ägypter sondern das Geschehen im Jenseits. Sie illustrieren die Jenseitsführer wie Totenbuch oder Amduat und zeigen die Verstorbenen bei Opfer und Gebet vor den Göttern. Ihr Stil schließt dabei unmittelbar an das späte Neue Reich an, die Ramessidenzeit, was sich an den schlanken Proportionen der/Körper und an den durchsichtigen Gewändern der Verstorbenen ablesen lässt.

Die Fremdherrschaft der asiatischen Hyksos führt in der Zweiten Zwischenzeit (Dynastie 13-17, 1780-1550 v. Chr.) zu einem fast völligen Ausfall der Kunstproduktion. Wie schon nach der Ersten Zwischenzeit geht die erneute Reichseinigung vom ober-ägyptischen Theben aus. Die monumentalen Holzsärge der königlichen Familie zeigen eindrucksvolle Porträts.

Mit dem Aufstieg Ägyptens zur Großmacht im Neuen Reich (Dynastie 18-20, 1550-1070 v. Chr.) entsteht eine Reprä-sentationskunst in königlichen Kolossal-statuen, großformatigen Götterbildern und Tempelreliefs. Nach einer Phase idealisierender Herrscherbildnisse rückt das Individualporträt wieder in den Vor-dergrund, um in der Amarna-Zeit (1353-1334 v. Chr.) in ein ausschließlich am König Echnaton orientiertes Menschenbild zur Propagierung seiner neuen Religion des Monotheismus zu münden.

Unter seinen Nachfolgern werden noch einmal ausdrucksstarke Altersbildnisse geschaffen. Die Reliefkunst erreicht höchste Qualität; in den wandfüllenden historischen Schlachten-Tableaus im Außenbereich der Tempel der Ramessidenzeit (1290-1070 v. Chr.) bildet sich ein neues Genre. Mit der allmählichen Auflösung der inneren Ordnung des Staates durch Wirtschaftskrisen und Streiks kommt es zu einer Erstarrung der nunmehr rein idealisierenden Bildnisse.

Die Kunst der Dritten Zwischenzeit (Dynastie 21-25, 1070-655 v. Chr.) bringt nach dem Zerfall des Zentralstaats mit einem unter libyschem Einfluß stehenden Nordreich und dem „Gottesstaat des Amun“ im Süden in der Rundplastik aus Stein fast ausschließlich kleinformatige Statuen jedoch sehr qualitätvolle, großformatige Figuren von Priesterinnen und Göttern aus Bronze hervor. In der Spätzeit (Dynastie 26-31, 664-332 v. Chr.) sind die stilistischen Ausdrucksformen durch den wiederholten Wechsel von Fremdherrschaften und einheimischen Dynastien geprägt. Künstlerische Impulse aus dem antiken Sudan und dem Perserreich stehen neben archaisieren-den Rückgriffen. Im 7. Jahrhundert v. Chr. beeinflusst Ägypten zunächst die griechische Plastik (Kuroi), um dann seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. selbst griechische Elemente zu verarbeiten.

In der Ptolemäerzeit (332-30 v. Chr.) steht ein hellenistischer Stil neben der ägyptischen Kunst, Beispiele eines Mischstils bilden vereinzelte Ausnahmen.

In der römischen Kaiserzeit (30 v. Chr. – 313 n. Chr.) kommen kaum neue künstlerische Ideen ins Land, aber mit ägyptischen Göttern werden auch ägyptische Kunstwerke ins Ausland, vor allem nach Rom, exportiert, wo sich bald eine umfangreiche Produktion von Statuen nach ägyptischem Vorbild entwickelt.

Die Kunst der Kuschitenzeit

(25. Dynastie,

746 – 655 v. Chr.)

746 – 655 v. Chr.)

Am Ende der Dritten Zwischenzeit, deren Kunst stilistisch an das späte Neue Reich anknüpft und ausschließlich idealisierende Bildnisse schuf, erhält die Kunst in der 25. Dynastie aufregende neue Impulse durch die Fremdherrschaft der Kuschiten aus dem Reich von Napata, weit im Süden am 4. Katarakt gelegen. Ein neues, afrikanisch inspiriertes Menschenbild zeigt kräftige Proportionen wie im Schlachtungsrelief und differenziert die Gesichter bis hin zum Altersporträt.

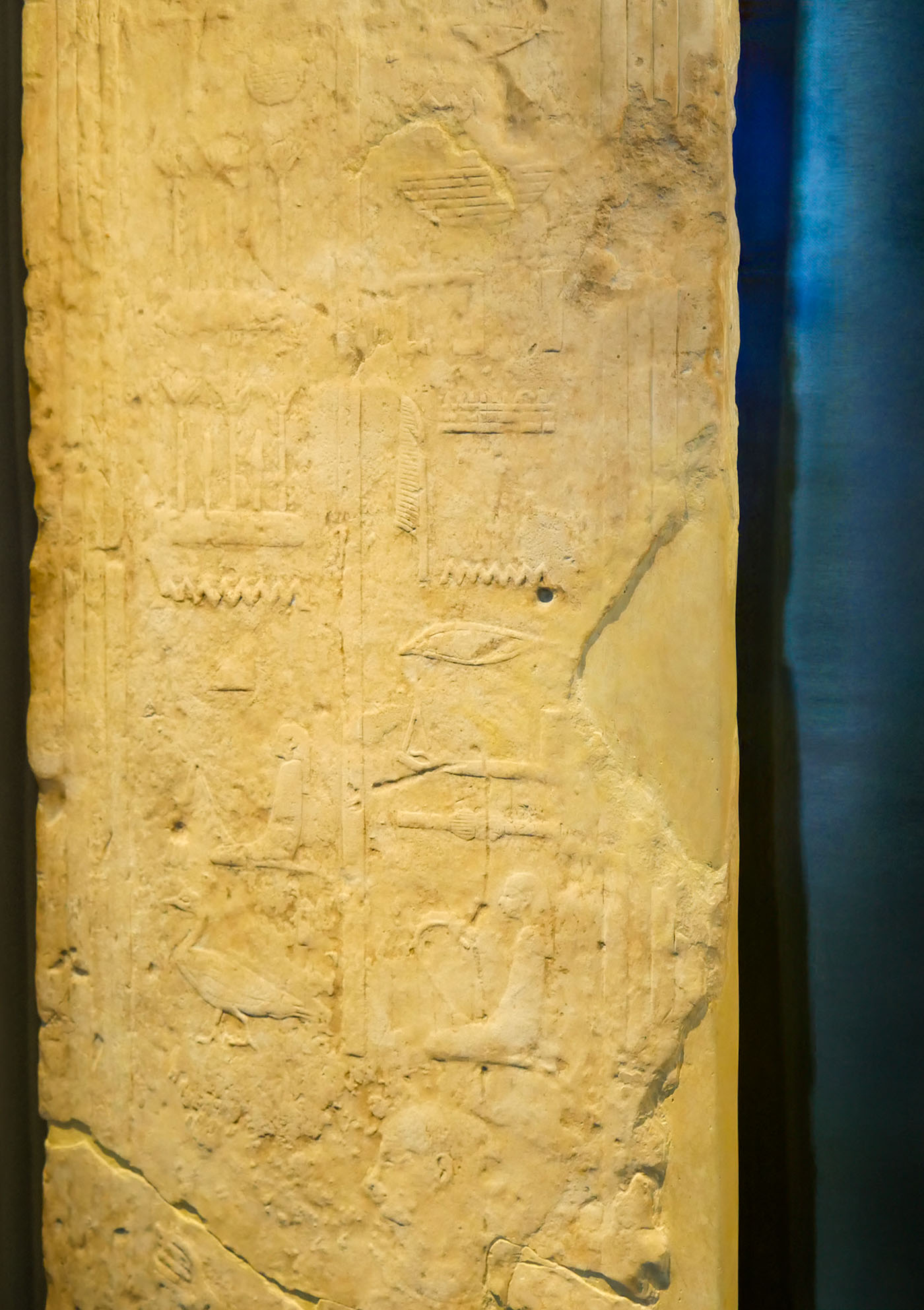

Gleichzeitig setzten sich die Künstler bewusst mit der Vergangenheit auseinander und griffen dabei auch auf Vorbilder früherer Epochen zurück. Das Relief (links), einst der linke untere Teil eines Türrahmens, zeigt diesen archaisierenden Stil: Auf den ersten Blick wirkt die Figur des Grabherrn Scheschonq-anch wie ein Bildnis des Alten Reiches. In der Zusammenschau von Text und Proportionen erschließt sich dann die Datierung in die Spätzeit.