Ägypten

Staatliches Museum Ägyptischer Kunst

Kunst – Handwerk

Die Faszination Altägyptens geht nicht nur von den Kolossalstatuen und der Monumentalarchitektur aus, sie liegt auch in der perfekten Beherrschung der kleinen Form in nahezu allen Materialien begründet. Schon in der vorgeschichtlichen Zeit, dem 4. Jahrtausend v. Chr., werden formvollendete Gefäße in verschiedenen Hartgesteinen gefertigt, kleinste Perlen aus Halbedelsteinen gebohrt, hauchdünne Leinenstoffe gewebt oder kunstvolle Schnitzereien aus Elfenbein geschaffen.

Wenig später beginnt die Herstellung von Fayence und setzt die Metallverarbeitung ein, die zu Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. einen Höhepunkt im Bereich der Rundplastik haben wird. Ab 1500 v. Chr. erlebt die Produktion von Glas eine erste Blüte. Wie in vielen antiken Kulturen kennt die ägyptische Sprache keine Unterscheidung zwischen „Handwerker“ und „Künster“; Selbstäußerungen von Künstlern sind nur in wenigen Einzelfällen überliefert. Dennoch haben Maler und vor allem Bildhauer eine besondere Stellung eingenommen, werden namentlich genanht und in Begleitung ihrer Auftraggeber dargestellt.

Die Herstellung von Glas gelang um 1500 v. Chr. in Vorderasien und kam im Zuge der Expansionspolitik der frühen 18. Dynastie nach Ägypten. Rezeptur und Technik wurden wie im europäischen Mittelalter geheim gehalten, es sind weder schriftliche Berichte noch bildliche Darstellungen überliefert. Als Vorstufe sind Glasuren – für kleine Steinobjekte aus Steatit oder Quarz – seit der Vorgeschichte (4. Jahrtausend v. Chr.) bekannt. Fritten wie Ägyptisch Blau entstehen bei niedrigeren Temperaturen. Sie wurden zu Schmuck, Statuetten und Amuletten verarbeitet oder zu Pulver zermahlen und mit Wasser vermischt als Farbstoff in der Malerei verwendet.

In Ägypten wurden verschiedene Edelsteine zu Schmuck, Amuletten und kleinformatigen rundplastischen Objekten wie Statuetten und Gefäßen verarbeitet. Am häufigsten wurden Amethyst, Bergkristall, Chalcedon, Hämatit, Jaspis, Karneol, Lapislazuli, Malachit und Türkis verwendet. Amulette erhielten ihre Wirksamkeit nicht nur aus der Form, sondern auch aus dem Material, das wiederum fest mit einer bestimmten Farbe verbunden war. So steht Rot – und damit Jaspis und Karneol – für Chaos und Unheil, kann dieses aber auch bannen; die grüne Farbe, verkörpert durch Malachit und Türkis, steht für Jugend und Frische, Fruchtbarkeit und Wohlergehen.

Die Annahme, der Leib der Götter bestehe aus Gold, folgte aus der Beständigkeit dieses Materials. Um auch dem Menschen, vor allem dem König, Unvergänglichkeit für die Ewigkeit zu garantieren, wurden Särge und andere Grabbeigaben aus Gold gefertigt oder, im nichtköniglichen Bereich, vergoldet.

Da Silber aus Vorderasien und der Ägäis importiert werden musste, war es zunächst im Alten Reich wertvoller als Gold. Wie die Funde in den Königsgräbern von Tanis belegen, gab es in der 3. Zwischenzeit eine Schwemme von Edelmetall, was auf die Plünderung des Tempelschatzes von Jerusalem durch Scheschonk I. (um 995 v. Chr.) zurückzuführen ist.

Keramik ist der älteste künstlich hergestellte Werkstoff des Menschen. In vielen Kulturen sind Schöpfungsmythen mit dem Vorgang des Töpferns verbunden; in Ägypten ist es der Schöpfergott Chnum, der das königliche Kind auf der Töpferscheibe formt.

Neben der Behandlung der Oberfläche von Gefäßen, um deren Durchlässigkeit herabzusetzen, entwickelte sich bereits in vorgeschichtlicher Zeit (4. Jahrtausend v. Chr.) eine Vielfalt von Dekorationstechniken (Polieren, Ritzen, Stempeln). Seit dieser Zeit wird Keramik als Bildträger verwendet, neben Ornamenten finden sich auch figürliche Darstellungen.

Gefäße und verschiedenste Gegenstände aus Keramik wurden in allen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt, am wichtigsten war die Verwendung zur Lagerung und Transport von Naturalien (Getreide und Wasser) sowie der Herstellung von Nahrungsmitteln (Brot und Bier). Durch Importe (Öl und Wein) kamen ausländische Gefäße nach Ägypten und führten zur ersten Produktpiraterie: Die fremden Formen wurden nachgeahmt, um einheimische Waren teurer verkaufen zu können. Ebenso wurden Gefäße aus wertvollem Material (Metall, Stein) in Ton nachgeahmt. Dennoch wurden auch Keramikobjekte geschätzt, wie Reparaturen von Gefäßen oder Schiffsmodellen zeigen.

Die Rohstoffe der ägyptischen Fayence sind dieselben wie die der Glasherstellung – Quarzsand, Kalk, Natron und Bindemittel -, jedoch in einem anderen Mischungsverhältnis. Sie ist zu unterscheiden von der nach der italienischen Stadt Faenza benannten europäischen Fayence, eine mit Blei- oder Zinnoxiden glasierte Tonware. Die altägyptische Bezeichnung für dieses Material lautet Tjehenet, „das Leuchtende, Strahlende“, was auf die Wirkung der Glasuren anspielt. Diese ließen sich zwar in allen Farben herstellen, es überwiegen jedoch die Farben Blau und Grün, die symbolisch für Ewigkeit, Fruchtbarkeit und Wiedergeburt stehen.

Zu allen Zeiten wurde aus Fayence Luxusware für eine kleine Elite gefertigt, die etwa zehn Prozent der Bevölkerung ausmachte. Daher wurde dieses Material für die Verkleidung von Wänden und Fußböden im königlichen Palast, für kostbare Kosmetikgefäße und Kultgeräte sowie Götterstatuetten verwendet. Seine Unvergänglichkeit erklärt den Einsatz für Grabbeigaben wie Uschebtis, Pektorale oder Mumiennetze.

In Schmuckstücken ersetzte Fayence seltene Edelsteine, deren ihnen zugeschriebene magische Wirksamkeit im medizinischen Bereich auf sie überging: Pulverisierte Fayence wird in medizinischen Texten als Beimengung zu Salben vorgeschrieben.

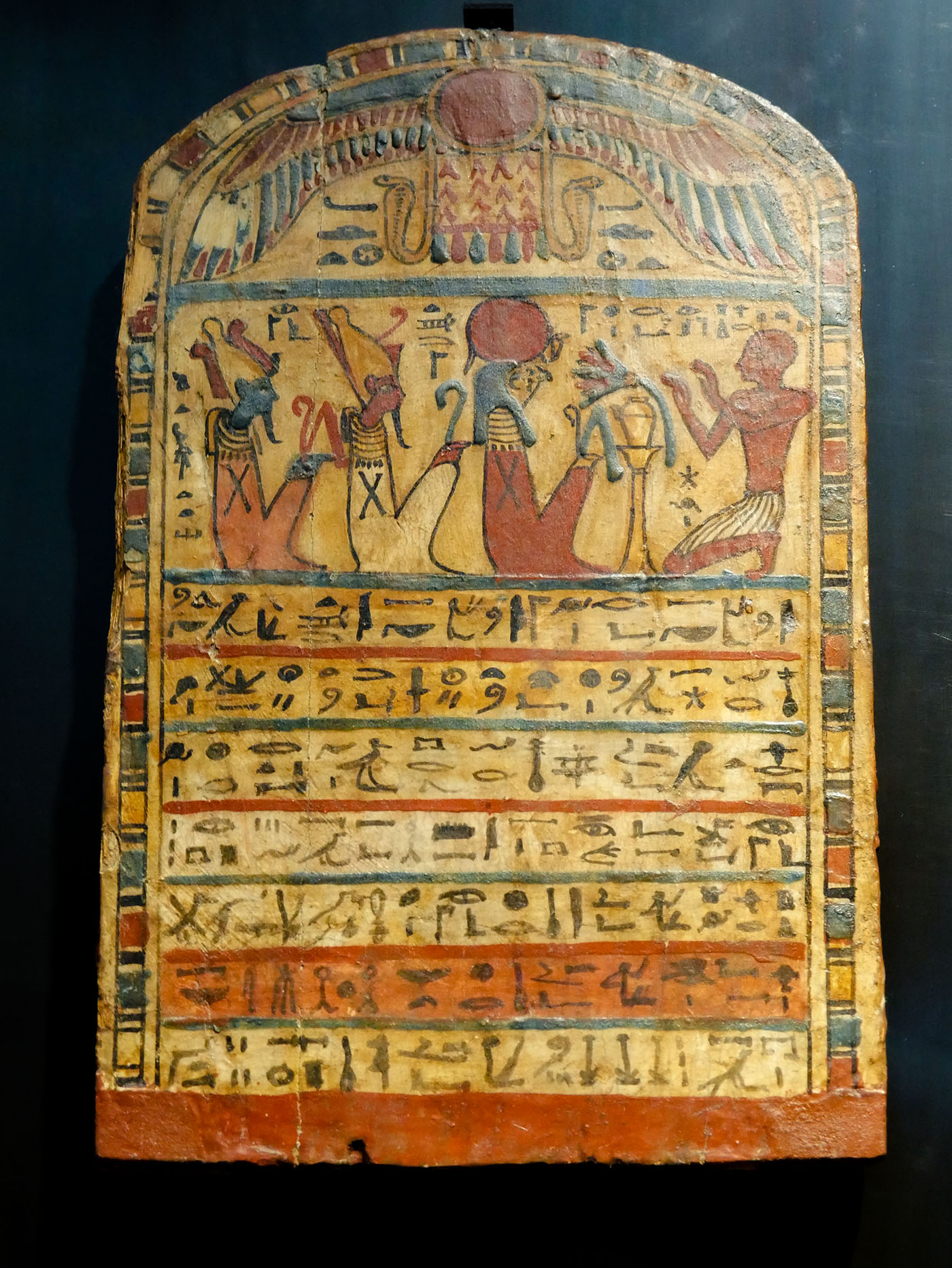

Für den Ägypter war Stein das Material der Unvergänglichkeit: Für die Ewigkeit bestimmt waren die Gräber und Tempel, aus Steinblöcken errichtet oder in den Fels geschlagen. Demgegenüber waren die Wohnbauten für die Lebenden – auch der Palast des Königs – aus Lehmziegeln errichtet.

Für die Ewigkeit bestimmt war auch die Ausstattung der Tempel und Gräber mit Statuen und Stelen; Steingefäße waren kostbare Grabbeigaben oder Weihegeschenke an die Götter, ebenso die reliefierten Prunkplatten. Die hohe Wertschätzung des Materials übertrug sich auf das Handwerk: Das Bild eines Steinbohrers wurde generell zur Schreibung des Begriffs „Handwerker“ eingesetzt.

Wird Kupfer mit Zinn oder Blei verschmolzen, entsteht Bronze. Diese Legierung zeichnet sich durch einen niedrigeren Schmelzpunkt und eine leichtere Gießbarkeit aus, was die Verarbeitung erleichtert.

Die unterschiedlichen Anteile von Zinn und Blei sowie verschiedener Spurenelemente wie etwa Arsen sind ein Kriterium für die Datierung. Objekte aus Bronze finden sich im alltäglichen Gebrauch – Waffen, Werkzeuge, landwirtschaftliche Geräte –, aber auch im Tempel: Götterfiguren als Kultstatuen oder Votivgaben und kultische Geräte – Sistrum, Situla, Menit – werden beim Vollzug der Rituale verwendet und sind Teil des Tempelschatzes.

In pharaonischer Zeit war Ägypten ein holzarmes Land, die Bäume wuchsen meist in Gärten: Sykomoren, Tamarisken, Akazien und Palmen. Holz wurde oft wiederverwendet, Statuen und Särge waren aus vielen Teilen zusammengesetzt.

Gegenstände aus Holz – Möbel und Kosmetikbehälter, Wagen und Waffen – waren ein wertvoller Besitz und einer kleinen Oberschicht vorbehalten. Zusätzlich wurde Holz in großer Menge importiert wie die Zedern aus dem Libanon oder Ebenholz aus dem Inneren Afrikas.

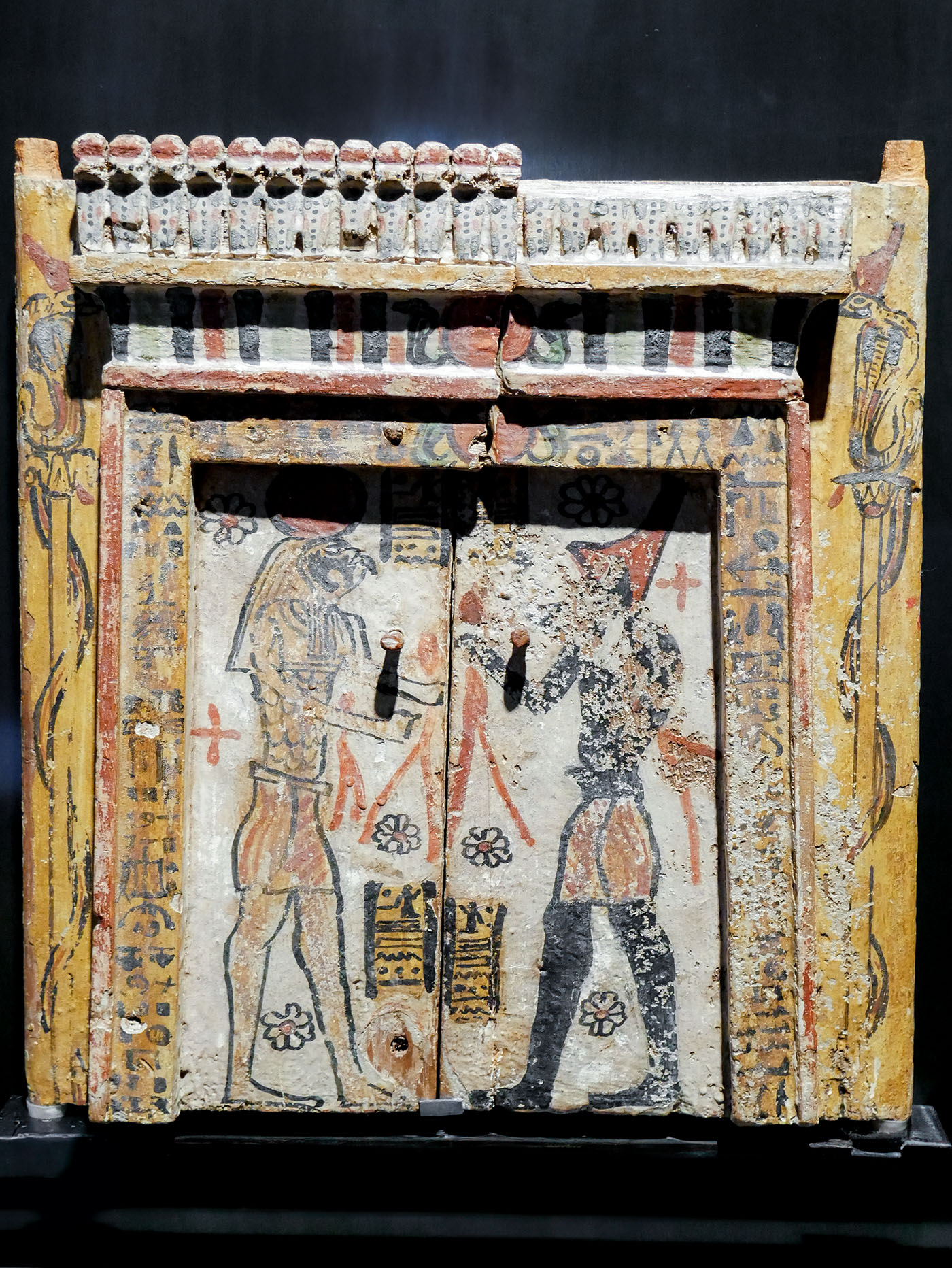

Den größten Bedarf an Holz hatte der Schiffsbau. In der Architektur wurde Holz für bestimmte Teile wie Säulen und Architrave oder Schreine und Baldachine verwendet.