Ägypten

Staatliches Museum Ägyptischer Kunst

Jenseitsglaube

Der Tod ist weder das Ende aller Dinge noch führt er zu einem kärglichen Dasein in einem Schattenreich. Der Umgang mit Mumien muss sich an der Haltung der alten Ägypter zu den Verstorbenen orientieren. Der physischen Tod und die Behandlung des Körpers des Verstorbenen unterliegen im alten Ägypten einem strengen Tabu.

Der Tod eines Menschen spiegelt sich in der Bilderwelt der Gräber in den Darstellungen der trauernden Hinterbliebenen und der Bestattungsriten. Der Leichnam selbst bleibt unsichtbar; er erscheint erst in der transformierten Gestalt des kunstvoll in Binden gehüllten Körpers, dem die Maske mit goldenen Gesicht aufgesetzt ist, also als Verklärter, der eine neue, ewige Wesenheit angenommen hat.

In den meisten Bestattungsdarstellungen ersetzt der Sarg das Bild der gewickelte Mumie. Nur die Leichname derjenigen werden bildlich dargestellt, denen ein ewiges Leben verwehrt blieb, im Jenseitsgericht gescheiterte Sünder sowie politische und magische Feinde.

Unter diesem Aspekt betrachtet ist die Zurschaustellung des Leichnams eines alten Ägypters gleichbedeutend mit dessen Verdammnis. Es sollte daher selbstverständlich sein, diese Scheu des alten Ägypters vor dem toten Körper zu respektieren.

Die Mumifizierung

Erhalt des Körpers war die Grundvoraussetzung für eine Existenz im Jenseits. Wohl durch die Beobachtung der Entstehung natürlicher Mumien Trocknung des Leichnams im Sand wurden daher seit der Frühzeit Techniken entwickelt den Verfall des Körpers entgegenzuwirken. Bei der Mumifizierung werden durch einen Schnitt in der Leistengegend die Organe entnommen. Sie wurde in vier Gefäßen, den Kanonen, separat bestattet. Das Gehirn wurde durch die Nase entnommen. Anschließend wurde den Körper doch Lagerung in Salz alle Flüssigkeit entzogen. Dann wurde er mit verschiedenen Ölen gesalbt und abschließend mit schmalen Leinenstreifen, den Mumienbinden, eingewickelt.

Altägyptische Informationen über die Mumifizierung sind rar, Erwähnungen oder gar Schilderungen des Mumifizierungsprozesses fehlen in altägyptischen Quellen gänzlich. Erst die griechischen Autoren – so Herodot und Diodor – beschreiben in großer Ausführlichkeit den für Sie exotische Brauch der Balsamierung. Diese schon seit der klassischen Antike bekannten Texte sind es dann auch, die die Mumifizierung zu einem der Spezifika der altägyptischen Kultur werden ließen.

Die Mumie ist das Medium der Verwandlung des Verstorbenen in einen ewig Lebenden.

Ihre Ausstattung verstärkt den Schutz des Verstorbenen. Direkt auf die Leinenbinden, in die Amulette eingewickelt sind, können Bilder (oder Texte) des Totenbuches gemalt werden.

Ein Tuch als äußere Umhüllung der Mumie zeigt eine geflügelte Göttin und die Horus-Söhne als Schutzgötter der Eingeweide. Diese Thematik wird von auf die Murie gelegten kleinen Götterfiguren aufgegriffen. Auf die Sohlen sind zwei gefesselte Ausländer gemalt (Nubier und Asiatel, die feindtiche Kräfte symbotisieren und niedergetreten werden. Die Mumie ist in ein Perlennetz gehüllt, das den magischen Schutz erhöht. Ein großes Schmuckstück auf der Brust (Pektoral) verstärkt diese Wirkung, Mumienetiketten mit Titel und Namen sichern die Identität des Verstorbenen.

Der Kopf wird durch eine über die Mumie gestülpte Kartonagemaske besonders geschützt.

Die idealisierten Gesichtszüge mit dem leichten Lächeln zeigen den Verklärten, der durch die goldene Hautfarbe allem Irdischen entzogen und den Göttern angenähert ist.

Die Grabbeigaben lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Gegenstände des täglichen Lebens, die auch für die jenseitige Existenz benötigt werden und oft aus dem persönlichen Umfeld des Verstorbenen stammten, sowie Dinge, die speziell für das Grab gefertigt wurden. Hierzu zählen Särge und Statuen, Scheintür und Stele, Dienerfiguren und Modelle, Uscheptis und Kanone, Amulette und Papyri.

Unverzichtbare Voraussetzung für das Weiterleben waren Nahrungsmittel, die neben den immer wieder erneuerten Opfergaben in Gefäßen (Bier, Wein, Getreide) oder Körben (Brot, Gemüse und Obst, Fleisch und Geflügel) ins Grab gestellt wurden. Hinzu kamen Kleidung, Schmuck und Kosmetika, Möbel wie Bett und Kopfstützen, Hocker und Stuhl, dazu Kisten und Kästchen. Je nach beruflicher Stellung des Grabherrn finden sich auch Waffen oder Würdezeichen wie Stäbe und Szepter.

Wesentlicher Bestandteil der Grabausstattung war die Statue. Die rundplastische Darstellung des Grabherrn wurde als Ersatzkörper aufgefasst, ihre Individualität erhielt sie durch eine Porträthafte Wiedergabe des Gesichtes und eine Beschriftung, die name und Titel des Dargestellten erhält. Die Grabplastik konzentriert sich überwiegend auf die beiden Typen der Sitzfigur und der Stand-Schreitfigur, hinzu kommen Gruppenstatuen, die den Grabherrn in Begleitung seiner Familie zeigen. Das Repertoire wird ergänzt um Schreiberstatuen und Würfelfiguren.

Ushebtis sind kleine, mumiengestaltige Figuren, mit deren Hilfe der Verstorbene seinen Arbeitsverpflichtungen im Jenseits nachkam.

Diese bestanden im von Landwirtschaft geprägten Ägypten aus entsprechenden Tätigkeiten, die Ushebtis sind daher mit Hacken zur Auflockerung des Ackerbodens und mit Säckchen für Saatgut ausgestattet.

Zunächst verfügte der Verstorbene lediglich über einn einziges Ushebti, das als sein Stellvertreter aufgefasst wurde. Später verstand man sie als Dienerfiguren und die Zahl wuchs an. Zu einem vollständigen Satz gehörten nun 365 Stück, für jeden Tag einen. Diese konnten ergänzt werden um „Aufseher“, die mit einem Schurz in der Tracht der Lebenden gekleidet sind und die Arbeit der anderen Ushebtis beaufsichtigen sollten.

Die bei der Mumifizierung dem Körper entnommenen Organe wurden in vier Gefäßen, den Kanopen, verwahrt. Ihre Deckel können die Gestalt der Köpfe der Horus-Söhne zeigen, der Schutzgottheiten der Eingeweide.

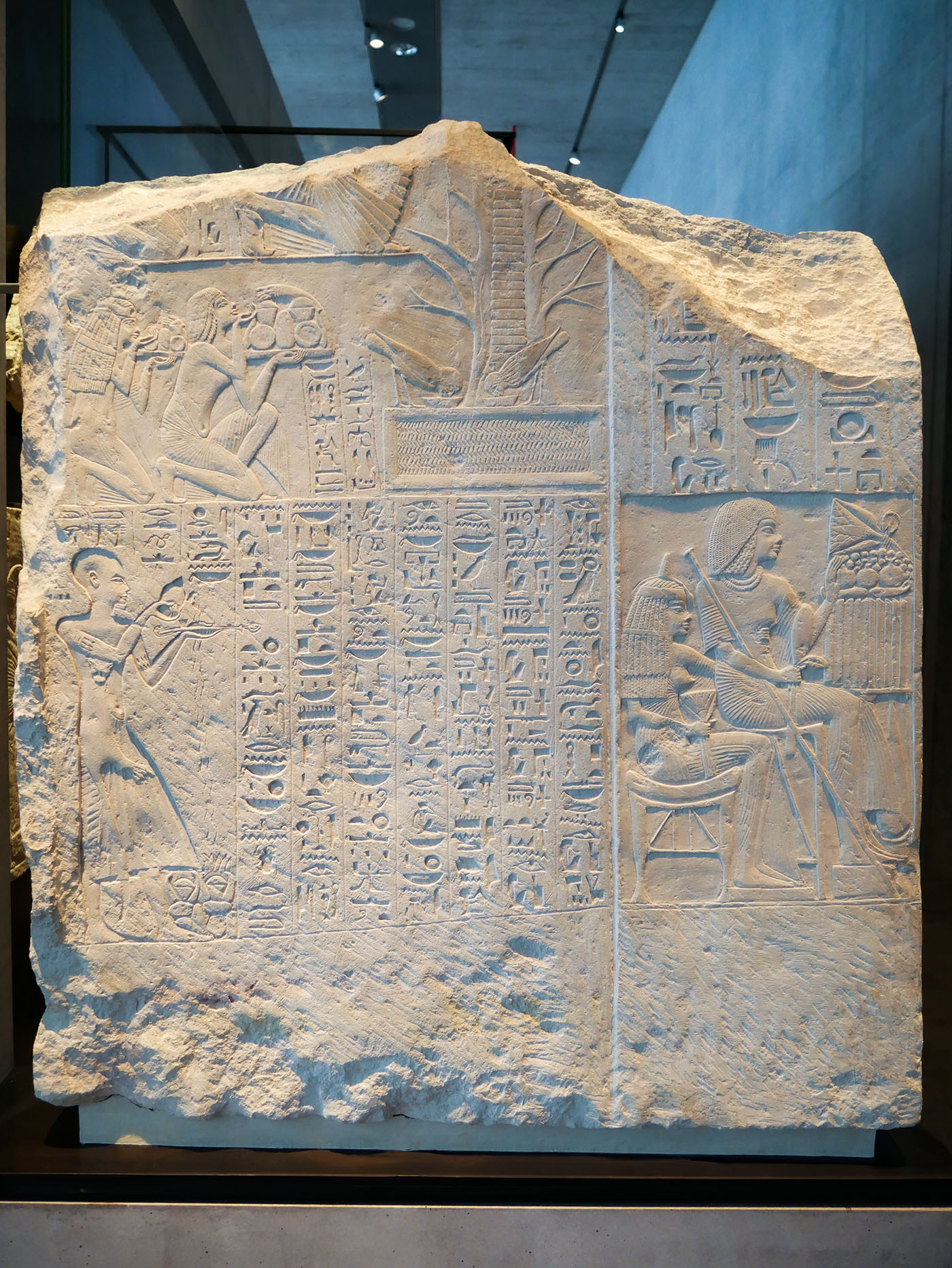

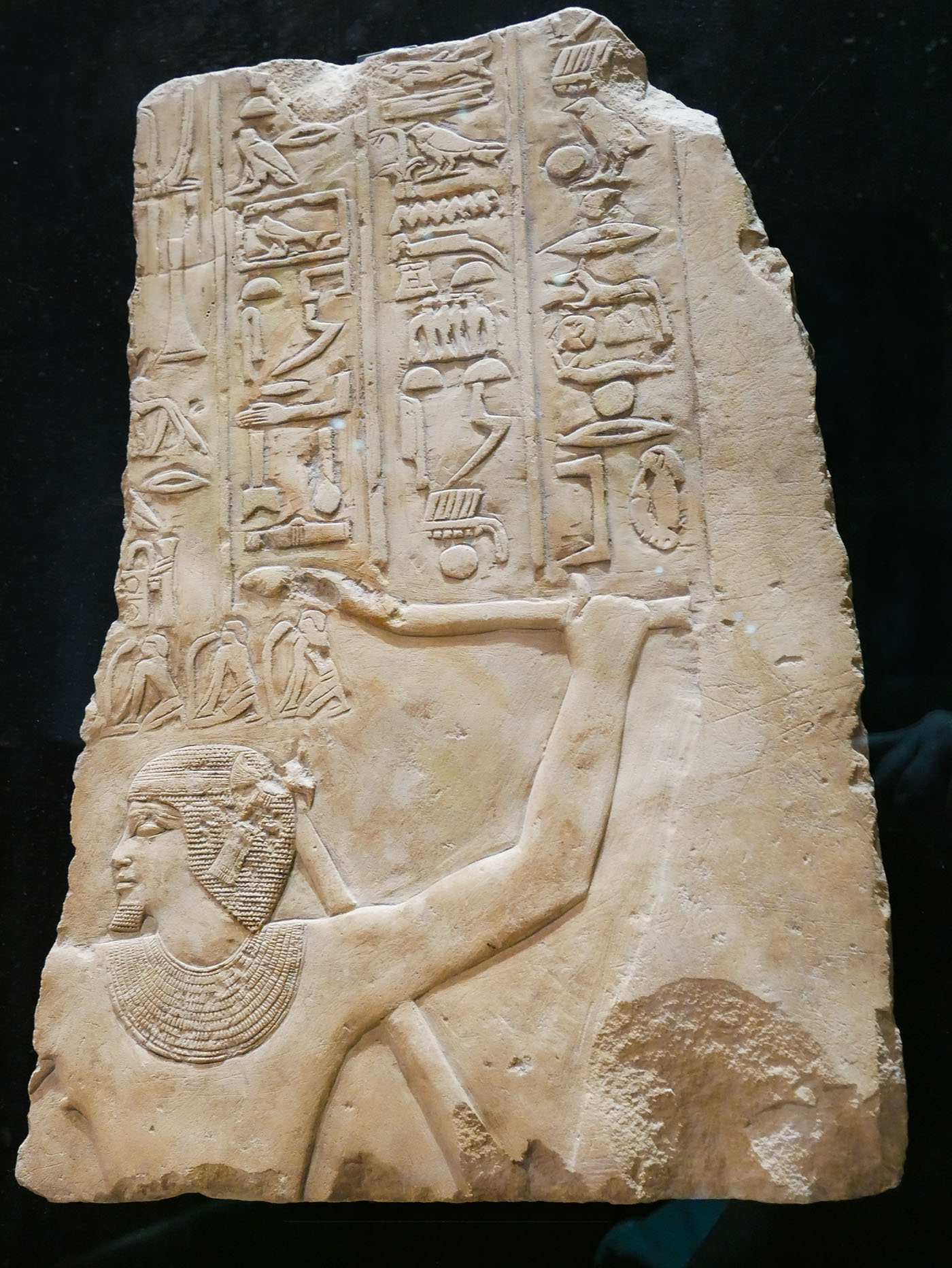

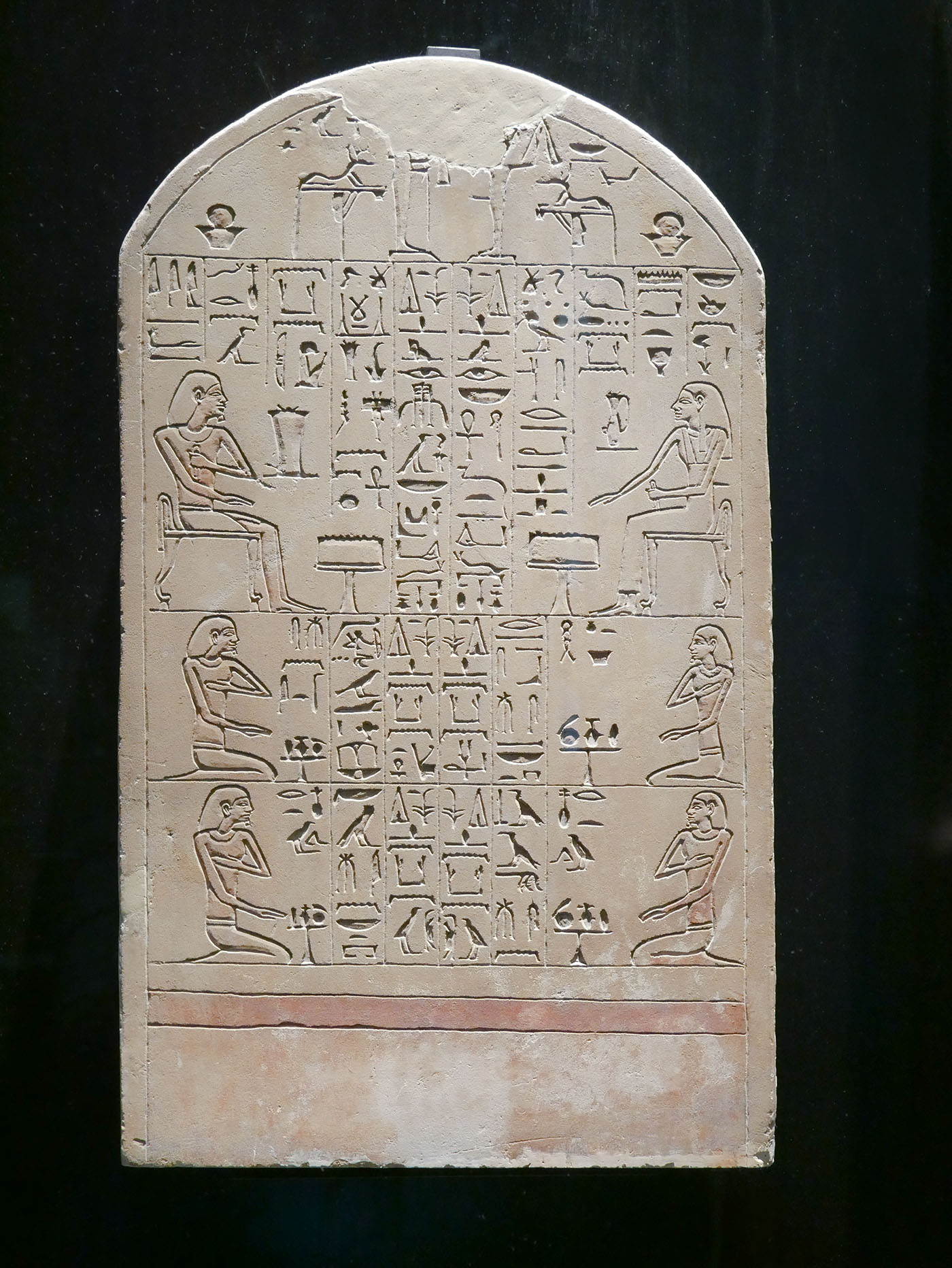

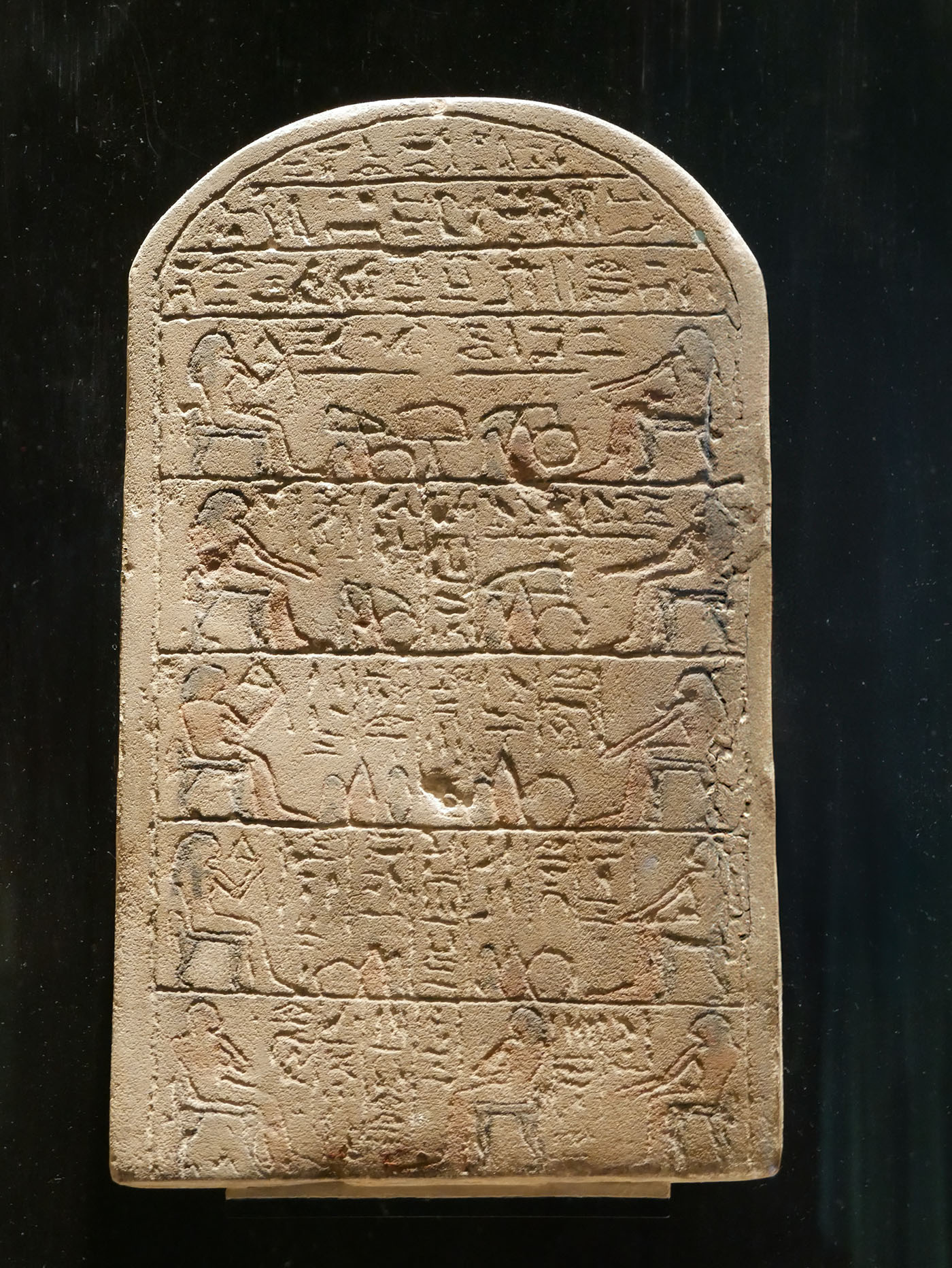

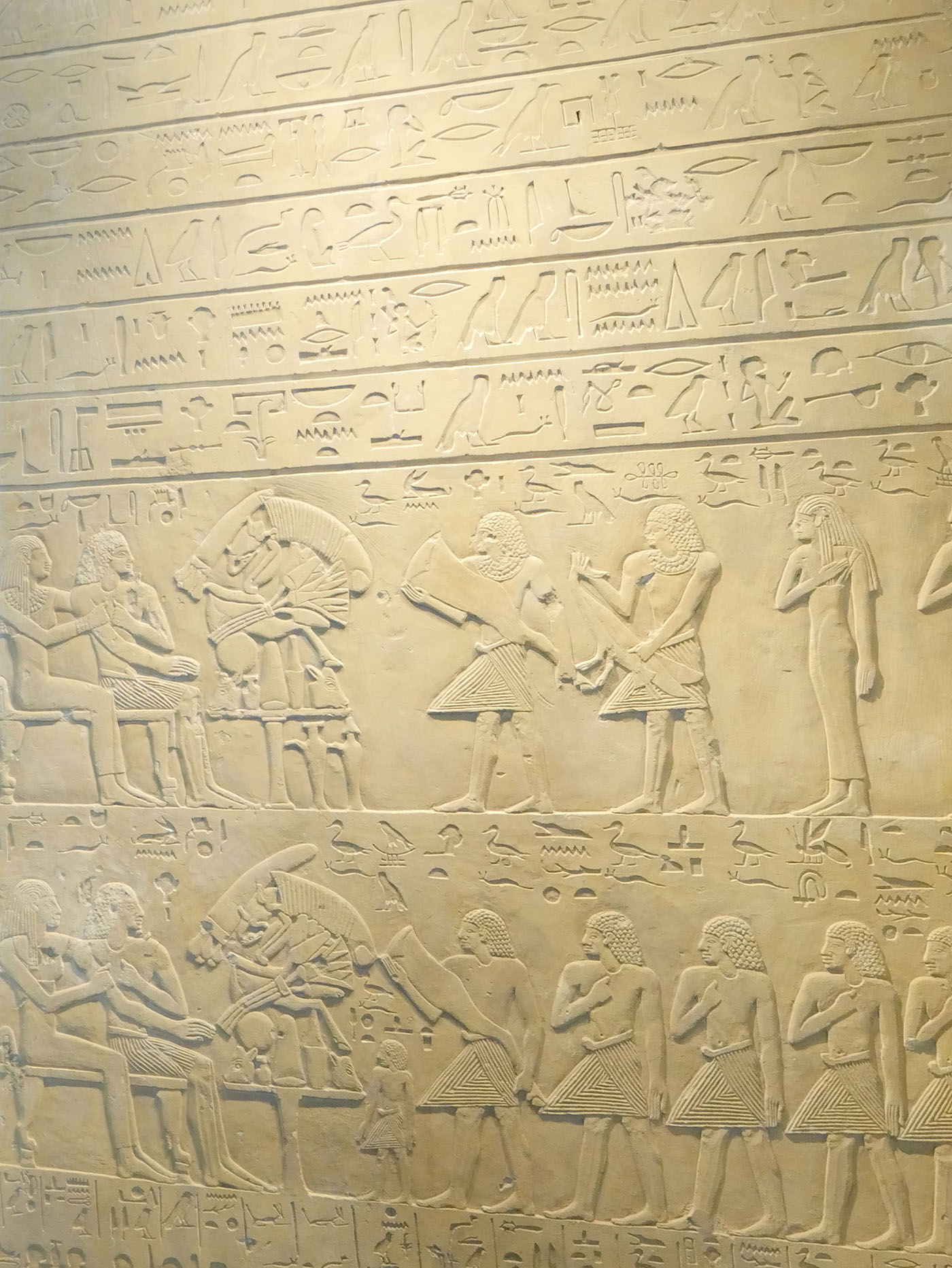

Funktion der Stele ist es, in Bild und Text die Erinnerung an den Verstorbenen zu bewahren. Neben formelhaften Gebeten können die Texte der Stelen daher auch biographische Angaben zum Stifter erhalten, neben dem meist weitere Familienmitglieder dargestellt sind. Zum ersten Mal werden nun Gottheiten dargestellt, zunächst treten Osiris, Gott der Auferstehung und Jenseitsherrscher, und Anubis, Geleiter des Verstorbenen in Schakalsgestalt, in einem kleinen Bildfeld oben auf der Stele in Erscheinung.

Manche Stelen des Mittleren Reiches bilden inhaltlich und formal eine Fortführung der Scheintür des Alten Reiches.

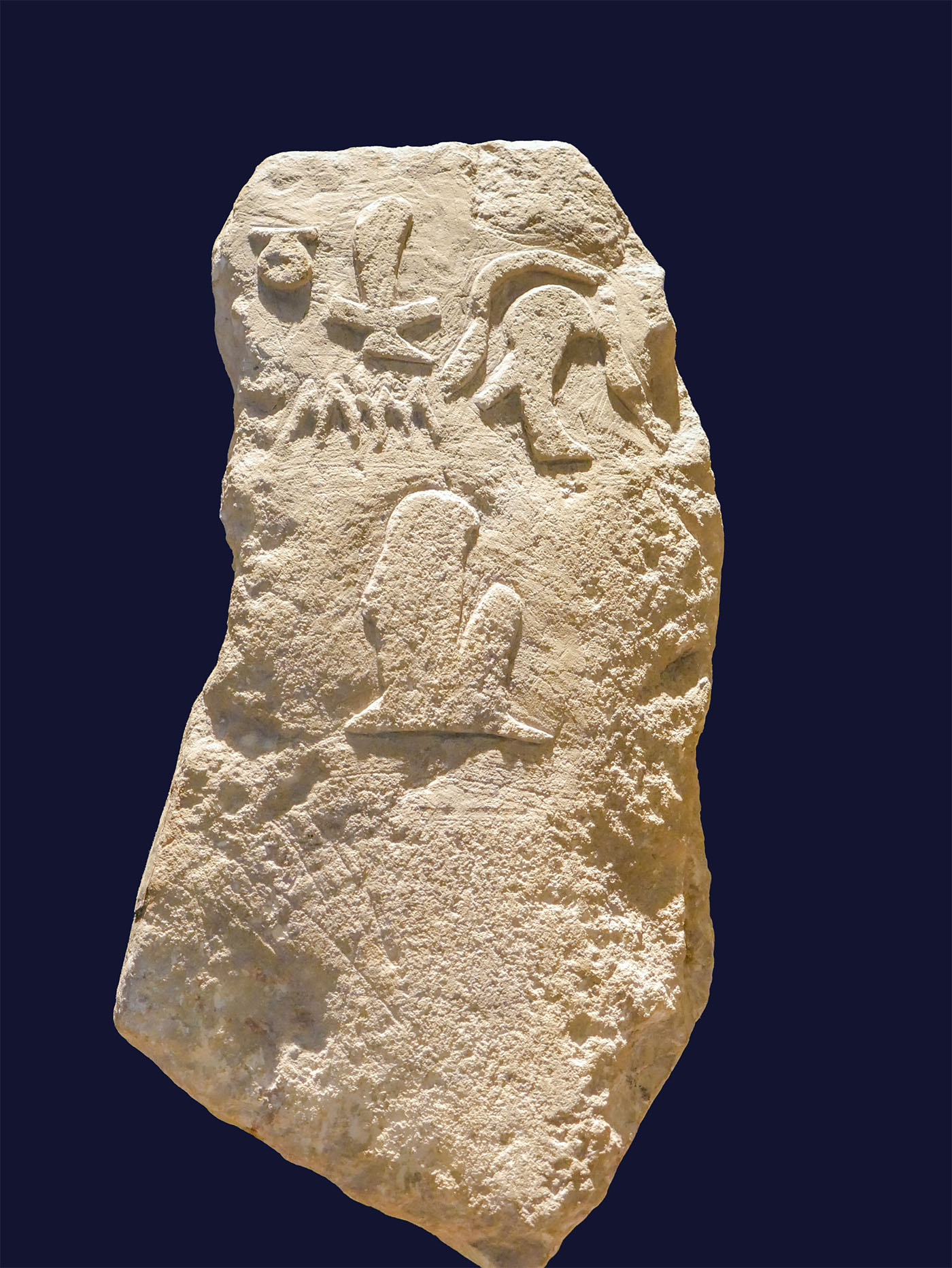

STELEN DER FRÜHZEIT

Aus dem im oberägyptischen Abydos gelegenen Königsfriedhof der späten Vorgeschichte und Frühzeit sind in der 1. Dynastie erstmals Grabstelen auch für nichtkönigliche Personen belegt. Sie stammen von Nebengräbern direkt um das Königsgrab, in denen Mitglieder des Hofstaates als Gefolgschaftsbestattungen beigesetzt waren. Die kleinen Denksteine tragen ausschliesslich Namen und Titel der Bestatteten in erhabenem Relief.

Diese meist hochrechteckigen Grabsteine werden in der 2. Dynastie abgelöst von querrechteckigen Steinplatten, sein erhabenen Relief erstmals die „Speisetischszene“ als zentrales Motiv zeigen, die die Versorgung der Verstorbenen mit Nahrungsmitteln im Jenseits garantieren soll.

STELEN DES NEUES REICHES

Die Grabstelen dieser Epoche zeigen oft den Verstorbenen in Begleitung seiner Ehefrau betend und opfernd vor dem Jenseitsherrscher Osiris im oberen Bildfeld.

MUMIENPORTRÄTS UND STUCKMASKEN

Die in Unter- und Mittelägypten ansässigen Griechen und später auch die Römer übernahmen von Ägyptern viele Sitten im Bereich der Bestattung, darunter die Mumifizierung. Während bei der einheimischen Bevölkerung zum Schutz des Kopfes Masken aus Kartonagen oder Stuck verwendet wurden, statteten die Römer Ihre Mumien mit zweidimensionalen, auf Holz gemalten Porträts aus, die in die äußerste Umhüllung der Mumie mit eingewickelt wurden. Sie tragen oft porträthafte Züge und zeigen die Verstorbenen mit der Haartracht und dem Schmuck ihrer Zeit.

Die Stuckköpfe waren halb- oder rundplastisch gearbeitet und wurden meist nicht über das Gesicht gelegt, sondern außen auf den Sarg oder die Mumie aufgesetzt. Durch den so erweckten Eindruck, der Verstorbene erhebe sich aus seinen Sarg, wird der Moment der Auferstehung beschworen und vorweggenommen.

Im Mittleren Reich wurden viele Holzmodelle von Werkstätten, Brauereien und Bäckereien, Schlachthöfen und Schiffen, Kornspeicher und Häusern den Verstorbenen ins Grab gestellt. Sie ersetzten die Dienerfiguren sowie die entsprechenden zweidimensionalen Bilder in den reliefgeschmückten Gräbern des Alten Reiches und sollten seine Versorgung mit Nahrungsmitteln und allen Gegenständen des täglichen Bedarfs garantieren.

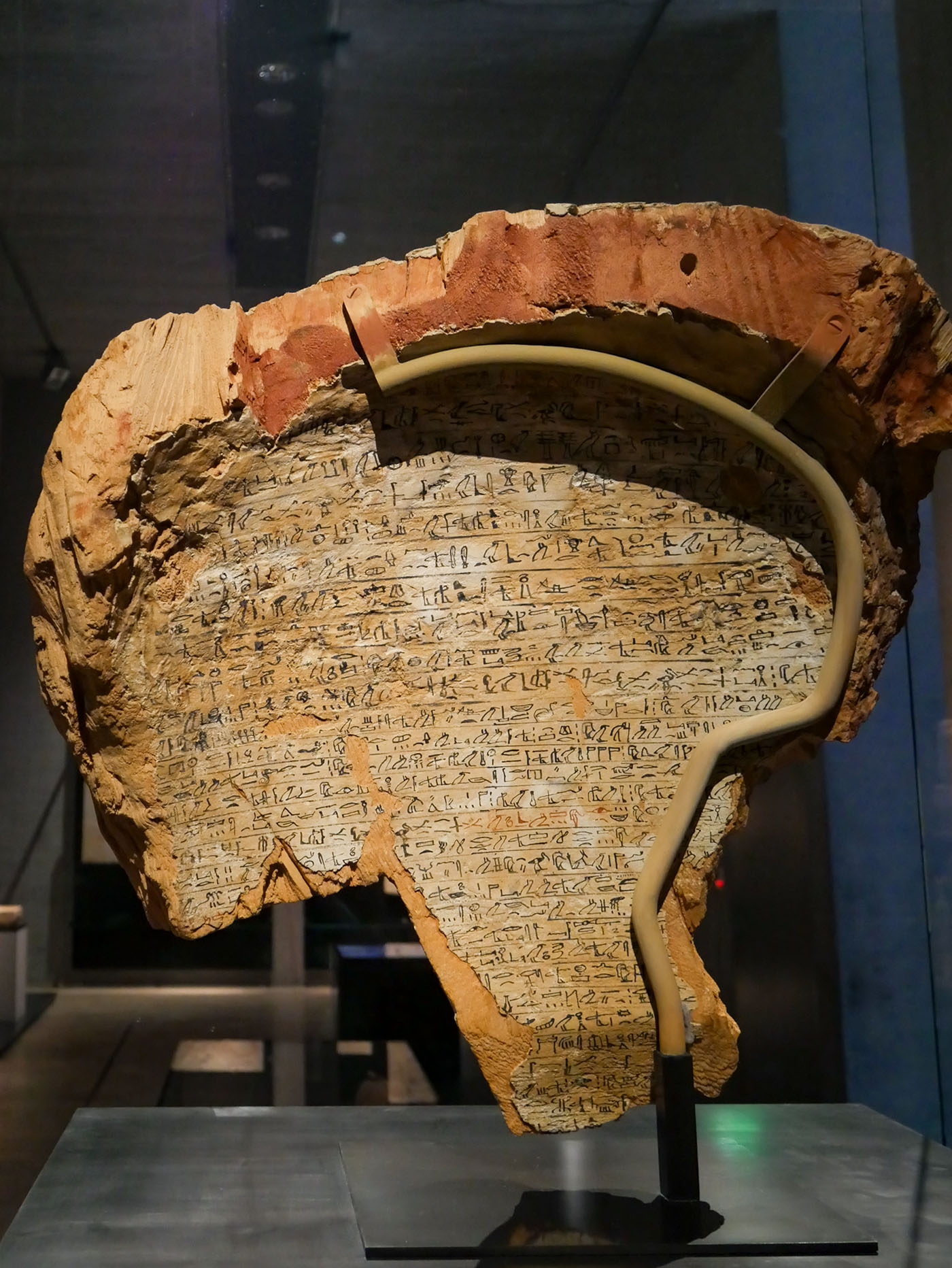

Die zentrale Stellung in der Ausstattung des Grabes nimmt der Sarg ein, der den Körper des Verstorbenen schützen soll. Form und Dekoration der Särge ändern sich mit der Zeit und spiegeln die Jenseitsvorstellungen der jeweiligen Epoche wider.

Die kastenförmigen Särge des Alten und Mittleren Reiches (Raummitte) formulieren in ihrer Dekoration die Vorstellung vom „Sarg als Wohnhaus des Verstorbenen“. Im Inneren können die Sargtexte als Jenseitsführer aufgeschrieben werden.

In der Zweiten Zwischenzeit kommt der von nun an verbindliche Sargtyp auf, der anthropomorphe (menschengestaltige) Sarg. Das Federmuster seiner Dekoration [1] spielt auf die Himmelsgöttin Nut an, die den Verstorbenen in ihre geflügelten Arme schließt. Der weiße Sarg [2] ist charakteristisch für das frühe Neue Reich. Dann ändert sich die Grundfarbe zu Gelb [3, 41, und die Außenseiten werden in mehrere Bildfelder aufgeteilt, die den Verstorbenen vor verschiedenen Göttern zeigen.

Im Verlauf des Neuen Reiches waren mehrteilige Sargensembles üblich geworden; in der Standardversion werden zwei ineinander ge-schachtelte anthropomorphe Särge samt eines gleichfalls menschengestaltigen Sargbrettes in einen kastenförmigen Sarkophag gebettet.

Durch die Aufgabe reich dekorierter Privatgräber werden nun die Särge zu den einzigen Bildträger des mit der Zeit auf ein umfangreiches Repertoire angewachsenen Dekorationsprogramms. Dieses zeigt den Verstorbenen als Verklärten bereits im Kontakt mit den Göttern, dazu Szenen aus den Jenseitsführern wie Totenbuch, Amduat und Pfortenbuch.

In der Spätzeit wird die Dekoration wieder vereinfacht, anstelle vielfiguriger Szenen stehen einzelne Götter [5l: typisch sind voluminöse Sargdeckel. Charakteristisch für den Übergang zur ptolemäischen Zeit ist der Verzicht auf figürliche Szenen bei Texten aus dem

Totenbuch.

Der Sarg eines kleinen Mädchens namens Nefretiri hat die Gestalt eines Götterschreines. Der originale Schlitten verweist auf die gängige Art des Transportes von Lasten auf sandigem Untergrund.

Die Darstellungen auf den Längsseiten sind nahezu identisch: Die Familienmitglieder trauern mit heftigen Gesten vor der Mumie um die Verstorbene, Auf der rechten Seite gilt die Klage dem kleinen Mädchen, auf der linken Seite jedoch ihrer Mutter Mutemwija

– vielleicht sind Mutter und Tochter gemeinsam verstorben. Am Kopfende beschützt die Göttin Nephthys die Verstorbene.

Aus demselben Fundkomplex stammen auch die Naturalien, die als Versorgung für die jenseitige Existenz mit ins Grab gegeben wurden: ein Korb mit Brot, verschiedene Nüsse und Datteln.

Von 1977 bis 1989 legte ein Team des Münchner Museums rund 3500 Bestattungen eins antiken Friedhofes bei Minshat Abu Oma, einem Dorf im Ostdelta, frei. 3100 Gräber stammen aus der römischen Zeit, 400 aus der späten Vorgeschichte. In dieser Epoche gibt es neben einfachen Sandgruben auch mit Matten oder Nilschlamm ausgekleidete rechteckige Gruben sowie Kammergräber mit einer Auskleidung von Ziegeln.

Anzahl und Qualität der Grabbeigaben ermöglichen einen Rückschluss auf die soziale Stellung des Verstorbenen, Tongefäße in verschiedenen Formen gehören zur Grundausstattung, Steingefäße sind Luxusware. Typische Beigaben sind Paletten zur Anreiben der Augenschminke, Ketten auf Karneoleperten und Feuersteingeräte.

Diese Objekte sind eine Auswahl aus rund 600 Stücken, die das Museum mit der ägyptischen Altertümerverwaltung zugesprochen bekam.