MEERESMUSEUM STRALSUND

Seefischerei – Küstenfischerei

Pflicht gegenüber uns selbst

und den nachfolgenden Generationen

Deutsche Seefischerei in neuem Gesicht

Die deutsche Seefischerei landet heute etwa eine Viertelmillion Tonnen Fische, Krebse und Weichtiere pro Jahr an. Davon entfallen ca. 10 % auf Garnelen, auch „Krabben“ genannt. Weit mehr als die Hälfte der deutschen Fänge stammen aus Nord- und Ostsee sowie den westbritischen Gewässern.

Die Flotte besteht aus 1000 überwiegend kleinen Fahrzeugen. Gefischt wird hauptsächlich von März bis Mai.

Küstenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern

Die wichtigsten Fanggebiete der deutschen Seefischerei liegen heute im Nordatlantik, in Nord- und Ostsee. In allen Fanggebieten werden Heringe, Sprotte, Kabeljau (Dorsch) und Scholle gefangen. Im Nordatlantik zählen auch Makrele, Seelachs, Stöcker, Seezunge, Witting, Schellfisch und Rotbarsch zu den wichtigsten Nutzfischarten. In der Ostsee fängt man vor allem auch Flunder, Steinbutt, Kliesche, Saal, Zander, Flussbarsch und Meerforelle.

Nutzfische der deutschen Seefischerei

Hering, Dorsch und Flunder sind die wichtigsten Nutzfische der Küstenfischerei. Ungefähr die Hälfte der Fänge entfällt auf den Hering.

Das wichtigste Fanggebiet des Herings an der gesamten deutschen Ostseeküste ist der Greifswalder Bodden. Dort wird vorrangig mit Stellnetzen und Reusen gefischt. Dorsche werden vor allem in der Bornholm und Arkonasee gefangen. Hauptfangplätze für Flundern sind Arkonasee und Greifswalder Bodden.

Kabeljau Oder Dorsch?

„Dorsch“ und „Kabeljau“ sind zwei Bezeichnungen für die selbe Fischart. Geschlechtsreife Tiere dieser Fischart aus Nordatlantik oder Nordsee werden als „Kabeljau“ bezeichnet, Jungtiere dagegen nennt man dort „Dorsch“. Für Tiere aus der Ostsee wird generell die Bezeichnung „Dorsch“ verwendet.

Dorsche gehören zu den beliebtesten Speisefische der Ostsee. Sie werden nicht nur durch die Küsten- und Hochseefischerei gefischt. Viele Dorsche werden auch mit Handangel und Kunstköder durch Sportfischer geangelt. Die Dorschbestände gelten als überfischt und werden durch Schonmaßnahmen in ihrem Bestand geschützt.

Ostseedorsch ist ein begehrter Speisefisch. Fischer und Angler fangen jedoch zu viele Dorsche. Zugleich mangelt es an Dorschnachwuchs. Das birgt große Risiken: Die geschwächten Bestände können zusammenbrechen. Ohne eine vernünftige Fischereipolitik und ohne wirksame Kontrollen der Fischerei in der gesamten Ostsee sieht die Zukunft der Dorsche schlecht aus. Die Zeit drängt.

Dorsche laichen in tiefen Becken und Rinnen der Ostsee, wo sich salz- und sauerstoffreiches Wasser sammelt. Ihre Eier entwickeln sich nur, wenn sie im Wasser schweben. Dazu muss der Salzgehalt mindestens 11 Promille betragen. Ohne Sauerstoff sterben die Eier dennoch ab. Ideale Bedingungen herrschen nach Salzwassereinbrüchen. Wind und Strömungen verdriften die Jungdorsche zu den Aufwuchsgebieten in flacheren Küstengewässern.

Störe

Heute sind alle Störarten weltweit vom Aussterben bedroht oder gefährdet. Deshalb wurden die Störe in den 1990er Jahren in das Washingtoner Artenschutz-Abkommen aufgenommen. Flussregulierung, Gewässerverschmutzung und Überfischung sind die Hauptursache für den Rückgang der Störe.

Einige Störarten leben ausschließlich im Süßwasser. Die meisten Störe aber sind Wanderfische, die den Großteil ihres Lebens im Meer verbringen. Zum Laichen wandern die Störe vom Meer in die Flüsse. Die Eiablage erfolgt meistens über Kies oder Steinen. Nach einigen Monaten bis Jahren im Fluss wandern die Jungstöre ins Meer. Artabhängig laichen Störe in einem Abstand von 1 – 5 Jahren. Sie werden mit 3 – 20 Jahren geschlechtsreif und sind dann oft schon sehr groß. Der bisher größte Stör, ein Hausen, wurde 1827 im Mündungsbecken der Wolga gefangen. Es handelte sich um ein Weibchen mit einer Länge von 7,3 m und einem Gewicht von 1474 kg.

Heringe – Die Masse Machst

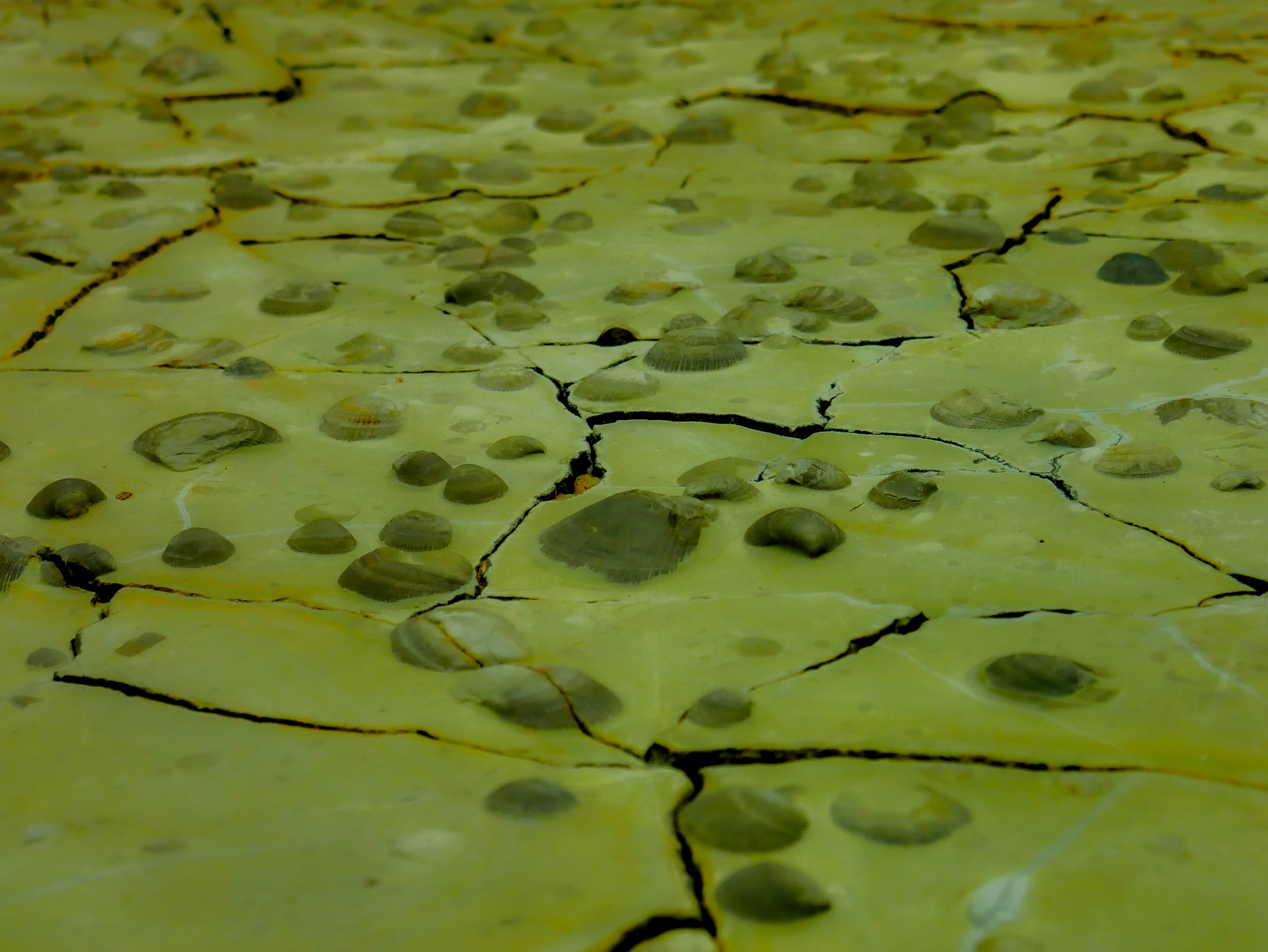

Jedes Heringsweibchen gibt Tausende Eier ab, die von dem Männchen befruchtet werden. Die klebrigen Eier sinken auf den Grund und haften auf Steinen und Pflanzen fest. Brutpflege kennen Heringe nicht. Der Laich ist eine beliebte Nahrung für Seevögel. Doch die Masse macht`s – von den Tausenden Eiern überleben nicht alle, aber ausreichend viele.

Im Frühjahr und Frühsommer ziehen große Heringsschwärme aus nordwestlich gelegenen Fressgebiete kommend an ihre Laichgewässer rund um Rügen, vor allem in den Greifswalder Bodden.

Die Wasserpflanzenbestände sind im Greifswalder Bodden innerhalb weniger Jahrzehnte stark zurückgegangen. Dadurch hat sich die Laichplatzfläche um mehr als die Hälfte verringert.

Laichende Heringe in Bedrängnis

Im Frühjahr und Frühsommer ziehen große Heringsschwärme aus nordwestlich gelegenen Fressgebieten kommend in ihre Laichgewässer rund um Rügen, vor allem in den Greifswalder Bodden. Die Rügenschen Frühjahrsheringe sind Substratlaicher. Auf ihren Laichplätzen heften sie die Eier an verschiedene Algenarten und Seegras an. Die Wasserpflanzenbestände sind im Greifswalder Bodden innerhalb weniger Jahrzehnte stark zurückgegangen. Dadurch hat sich die Laichplatzfläche um mehr als die Hälfte verringert.